お葬式 お役立ち辞典

お葬式 お役立ち辞典

お葬式に参列される方:会葬者のお手続きの流れ

1.危篤の知らせを受けたら

危篤の知らせを受けるのは、親族や特に親しい友人に限られます。

普段着のままで構いませんので、どこに行けばいいのかを確認し、一刻も早く駆けつけるようにしましょう。

2.亡くなった知らせを受けたときは

近親者の場合

ただちに駆けつけてご遺族にお悔やみを述べ、ご遺族の負担軽減のため、進んでお手伝いを申し出ましょう。その際、普段着や仕事着のままでも構いません。遠方である場合も到着の予定を電話で知らせ、出来るだけ早く故人と対面しましょう。

友人・知人・近隣の場合

故人と特に親しかった場合は、すぐに駆けつけお悔やみを述べ、手伝いを申し出ましょう。

特に手伝いが不要の場合は、改めてお通夜や葬儀に伺う旨を伝えましょう。

3.弔問できない時は

すぐにも弔問すべき立場にあるのに、やむを得ない事情ですぐに弔問できない時は、取り急ぎ弔電を打ちます。

本人がお通夜、葬儀・告別式いずれにも参列できないときは、配偶者や家族など代理の方に香典を託し、参列してもらいましょう。

代理人をたてられない場合は、お悔やみの手紙を送り、その後、先方の都合を聞いたうえで、できるだけ早く香典を持参し弔問しましょう。

4.供物・供花を贈る

死者に供える品物や花を供物、供花といいます。仏式の場合、供物には線香、ろうそく、果物などが一般的です。

供物、供花を贈るのは近親者や親しい関係者が多いようですが、置き場所や順序、祭壇のデザインの都合もあるので、贈る場合は事前に先方に確認することが大切です。

5.香典のマナー

香典は通夜か葬儀または告別式に持参します。

香典は不祝儀袋におさめ、ふくさや風呂敷などに包んで持参します。

受付があれば受付に、受付がない場合はご遺族に手渡すか、祭壇に供えます。

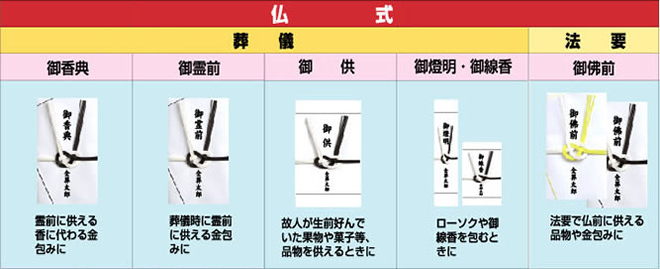

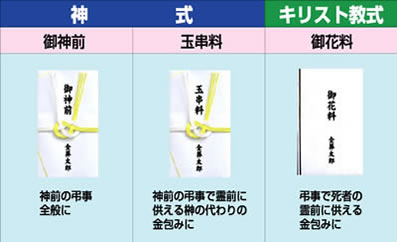

香典を包む不祝儀袋と表書きは宗旨によって異なります。

外袋の裏側は、慶事とは逆で、上を下にかぶせて折ります。

水引は不幸が二度とないことを願って「結び切り」にし、のしはつけません。

表書きは、仏式では「御霊前」「御香典」「御仏前」、神式では「御玉串料」「御榊料」、キリスト教式では、「お花料」などとします。

香典の金額は、故人や遺族との付き合いの程度、包む側の年齢や社会的な地位、また、慣習等によっても違ってきますので、一概にいくらとはいえません。

一般に故人が近親者の場合は、血縁に近いほど多く包むようです。 後々のことも考えて、身内や親しい方と相談して決めるとよいでしょう。

仏式

神式、キリスト教式

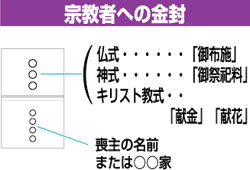

宗教者への金封

香典の金額目安

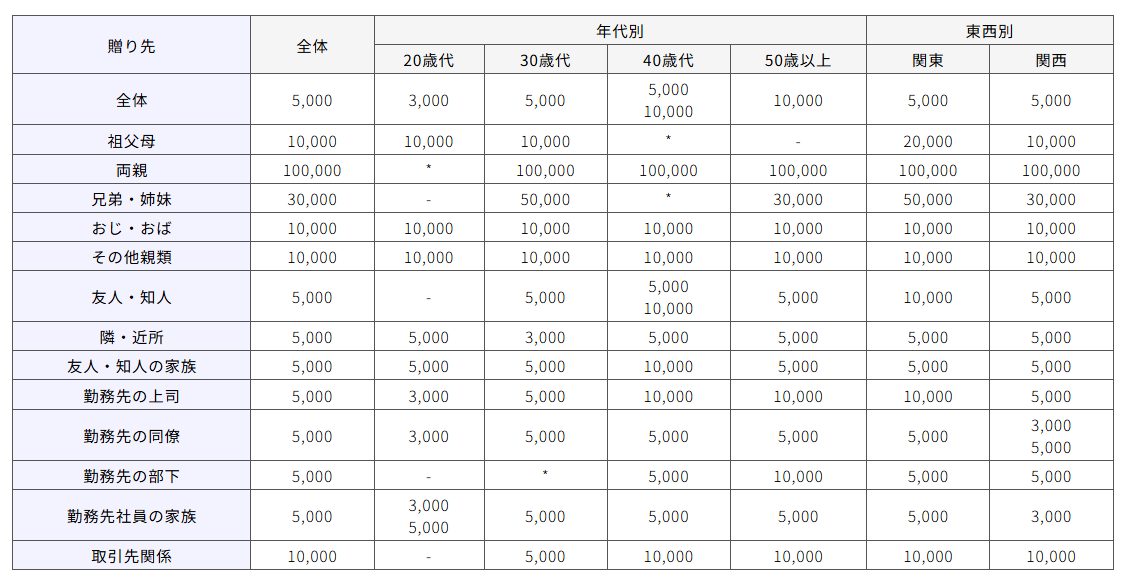

贈り先香典の最多回答額 (金額の単位:円)

(注記) 表中の – は該当するサンプルがないものです。 表中の * はサンプル数が少ないためクロス集計していません。

(1998年 旧三和銀行、現東京三菱UFJ銀行調べ)

香典の金額は故人との関係やいろいろな要素がからむので、おおよその目安として参考にしてください。

6.通夜への参列

本来、通夜は遺族や近親者をはじめ、故人とごく親しい人たちが別れを惜しむためのものです。

それ以外の方は、従来告別式に参列していました。

最近では、その辺りの区別がなくなり、都合のつくほうに出ているようです。

親しい方はお通夜、葬儀・告別式両方でる方が多いようです。

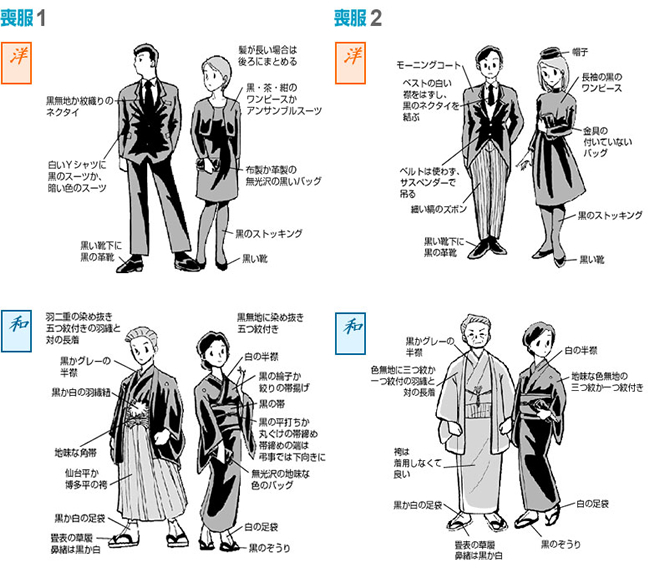

本来、喪服とは喪に服する人のものなので通夜では地味な外出着程度で構いません。

ただし、あまり派手なものは好ましくありません。

7.葬儀・告別式への参列

葬儀にはご遺族、近親者のほか故人と親しい人が出席し、一般の会葬者は葬儀と同時に行われる告別式に参列するのが通例です。

男性はブラックスーツが一般的ですが、急なときなどは、ダークスーツでもネクタイが黒ならば失礼にはあたらないようです。

女性は黒無地のスーツやワンピースまたは地味目の平服を着用します。

告別式が終わり、喪主の挨拶が済むと出棺となります。

出棺はできる限り見送るのがマナーです。

よほど寒いとき以外はコート類を脱いで手に持って見送りたいものです。合掌や黙礼などで静かにお見送り致しましょう。

8.葬儀に参列できなかったら

連絡を受けたときに不在だったり、不幸を遅れて知ったときは、すぐに電話か手紙でお悔やみを述べます。

そして、先方の都合を確認した上で、できるだけ早く香典を持参して弔問しましょう。

すぐに行けない時には、その旨を伝えて非礼をわび、後日、現金書留で香典を郵送します。