お葬式 お役立ち辞典

お葬式 お役立ち辞典

袱紗とは:冠婚葬祭で使う袱紗(ふくさ)の選び方と包み方について徹底解説

御霊前や御香典を持参するとき、お金を包んだ袋をそのままバッグに入れていますか?実はそれ、マナーとしてふさわしくないんです。必ず袱紗に包んで持ち運びます。弔事だけでなく、慶事でも同じです。でも袱紗は日常的には使わないので、「どっちが表?」 「包み方が弔事用と慶事用で違うって聞いたけど……」 「そもそもどんな袱紗を選ぶのがマナー?」 こんな疑問が浮かぶ方も多いのではないでしょうか。

そこで今回は、葬儀・法事など、弔事における袱紗の選び方、包み方、そしてマナーについて、分かりやすく丁寧に解説します。マナーを心得て、あなたの真心を故人やご遺族に伝えましょう。

1.袱紗ってなに?知っておきたい基礎知識

袱紗の役割と歴史

袱紗とは、冠婚葬祭の場で、金封などを贈るときに包む布です。 慶事と弔事のどちらの場面でも使用され、贈り物を丁寧に扱う気持ちを表すとともに、相手への敬意を示す意味があります。

袱紗の歴史は古く、奈良時代には既に存在していたと言われています。 当時は、大切な経典を包むために絹製の布が用いられていました。

一般に普及し始めたのは室町時代で、贈答品を包む道具になりました。 そして、江戸時代には贈答のマナーとして定着し、現代まで受け継がれています。

袱紗の種類と素材

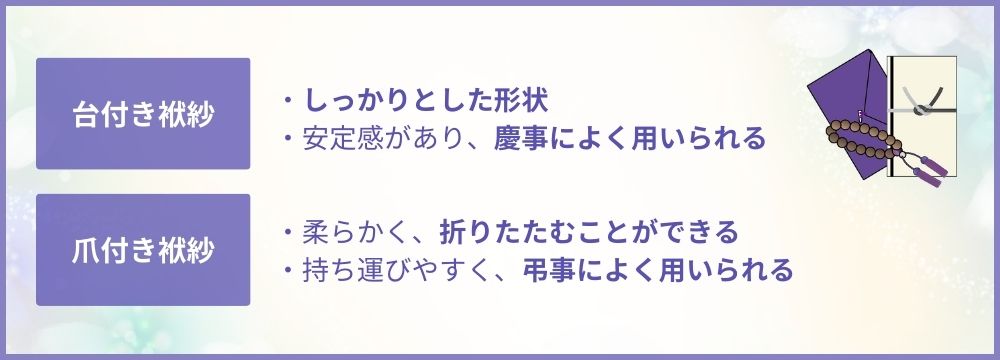

袱紗には、大きく分けて「台付き袱紗」と「爪付き袱紗」の2種類があります。

台付き袱紗

厚紙やプラスチックの芯材が入っており、形状をしっかり保ちます。

金封を包む際に安定感があり、慶事によく用いられます。

爪付き袱紗

芯材が入っていないので柔らかく、折りたためます。

コンパクトに収納できるから持ち運びやすく、弔事によく用いられます。

袱紗の素材は様々あります。一般的なものは絹、ポリエステル、レーヨンです。質感や使いたいシーンについては次章で紹介します。

慶事と弔事での袱紗の違い

慶事と弔事では、使用する袱紗の色や包み方が異なります。

慶事では主に男色系、弔事では寒色系を用います。紫は慶事にも弔事にも使えて便利です。

袱紗の色や包み方を間違えると、相手に失礼な印象を与えてしまう可能性があります。 TPOに合った袱紗を選び、正しい包み方で贈り物をするように心がけましょう。

では、ここからは選び方と包み方をご案内します。

2.シーン別に使い分け!袱紗の選び方

袱紗を選ぶときは次の3つのポイントをおさえましょう。

1.色

2.素材

3.サイズ

色

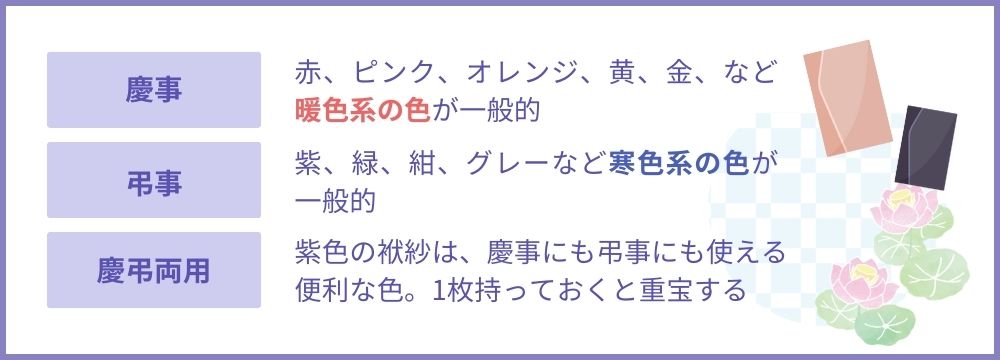

袱紗の色は、慶事と弔事で使い分けが必要です。

・慶事 : 赤、ピンク、オレンジ、黄、金、など暖色系の色が一般的です。華やかな場にふさわしい、明るい色の袱紗を選びましょう。

・弔事 : 紫、緑、紺、グレーなど寒色系の色が一般的です。落ち着いた雰囲気を醸し出す、地味な色の袱紗を選びましょう。

・慶弔両用 : 紫色の袱紗は、慶事にも弔事にも使える便利な色です。1枚持っておくと重宝します。

素材

サイズ

おすすめの袱紗

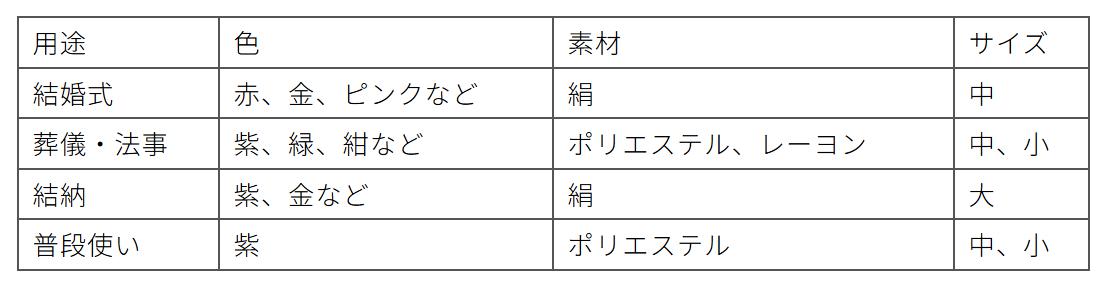

シーン別に、おすすめの袱紗を紹介します。

これらの情報を参考に、TPOに合わせた袱紗を選んでスマートな振る舞いを心がけましょう。

3.これで完璧!袱紗の包み方

袱紗の包み方は、慶事と弔事で異なります。 それぞれ適切に包むことで礼儀正しさを表現し、相手に敬意を払いましょう。

基本の包み方

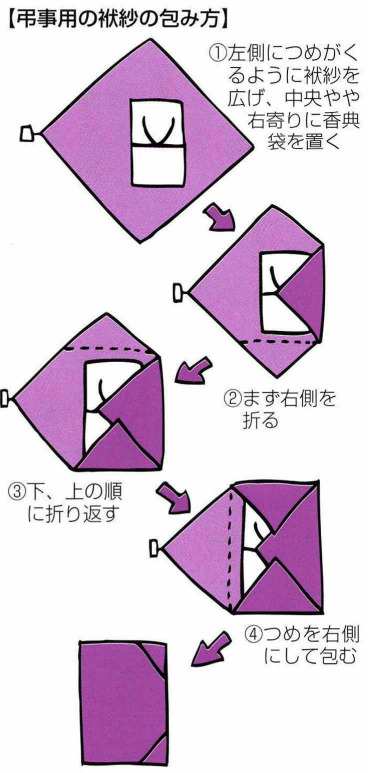

袱紗の包み方には、基本となる手順があります。ここでは、弔事の際の包み方を紹介します。

1.左側につめがくるように袱紗を広げ、中央やや右寄りに香典袋を置く 2.右を折り返す。 3.下、上の順に折り返す。 4.左を折り返し、つめを裏側へ包み込む。

勝見陽一. “第2章 弔問と会葬”. 最新版 葬儀・法要・相続の早わかり百科.東京,主婦と生活社,2007,p.109

慶事と弔事での包み方の違い

袱紗の包み方は、慶事と弔事で左右の角の折り込み方が異なります。

慶事の包み方

慶事の場合は、右側の角を先に折り込み、その上に左側の角を重ねます。「右前」とも呼ばれます。

これは、右側にくるものが優位とされる日本の文化に基づいています。

弔事の包み方

弔事の場合は、左側の角を先に折り込み、その上に右側の角を重ねます。「左前」とも呼ばれます。

これは、故人を偲ぶ気持ちを表すため、控えめな印象を与える左前が選ばれます。

金封の包み方

金封を袱紗で包む際は、以下の点に注意しましょう。

・金封の表書きが読めるように包む

・金封の向きと袱紗の向きを揃える

・水引が上になるように包む

・袱紗の角が金封からはみ出ないように包む

・包んだ後に形を整える

知っておきたい!袱紗の折り方のバリエーション

基本の包み方以外にも、袱紗の折り方には様々なバリエーションがあります。

・風呂敷包み : 袱紗を風呂敷のように使い、贈り物を包みます。

・二つ折り : 袱紗を半分に折り、金封を挟みます。

・一文字包み : 袱紗を細長く折り、金封を包みます。

こういった折り方は、贈り物の種類や大きさ、状況に合わせて使い分けることができます。

4.スマートに振る舞う!袱紗の使い方

袱紗は、金封などを渡す際に、相手に敬意を示せる大切な道具です。 袱紗を正しく使えば、より丁寧な印象を与えることができます

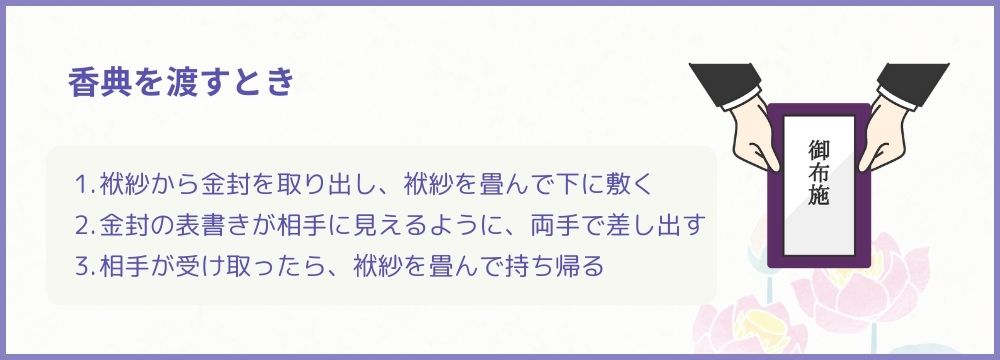

香典を渡すとき

1.袱紗から金封を取り出し、袱紗を畳んで金封の下に敷きます。

2.金封の表書きを相手が読める向きにして、両手で差し出します。

3.相手が受け取ったら、袱紗をしまって持ち帰ります。

結婚式のご祝儀を渡すとき

1.袱紗から金封を取り出します。

2.袱紗を広げたまま、その上に金封を置きます。

3.金封を両手で丁寧に差し出します。このとき、相手が読みやすいように金封を時計回りに180度回転させます。

4.相手が金封を受け取ったら、「おめでとうございます」などの祝福の言葉を添えます。

5.金封を渡した後、袱紗は自分で畳んでしまいます。袱紗は相手に渡しません。

その他の場面での使い方

袱紗は、金封以外にも、以下のようなものを渡す際にも使用できます。

・贈答品

・手紙

・目録

こういった品物を袱紗で包むことで、より丁寧な印象を与えることができます。

また、袱紗は、贈り物を持ち運ぶ際にも役立ちますので、傷や汚れから守り、大切に扱っていることを示すこともできるでしょう。

5.大切な袱紗を長く使うために!保管方法

袱紗は、冠婚葬祭という大切な場面で使うもの。 だからこそ、普段から丁寧に扱い、適切に保管することが重要です。

ここでは、袱紗の保管方法と、長期保管の際の注意点について解説します。

日常の保管方法

袱紗は、直射日光や高温多湿を避けて保管しましょう。 シワを防ぐために、平らな場所に保管するか、専用の袱紗入れに入れるのがおすすめです。

また、防虫剤を一緒に入れておくと、虫食いを防げます。

長期保管の注意点

長期間使用しない場合は、以下の点に注意して保管しましょう。

・湿気を避ける : 湿気の多い場所に保管すると、カビが発生する可能性があります。

・虫干しをする : 定期的に風通しの良い場所で陰干しをすることで、湿気を飛ばし、カビや虫食いを防げます。

・シワを伸ばす : 長期間保管後はシワになっているときがあります。その場合は、アイロンをかけたり、霧吹きで湿らせてから干せば、シワを伸ばせます。

・クリーニングに出す : 絹製の袱紗は、自宅で洗濯すると風合いが損なわれる可能性があります。クリーニングに出すことをおすすめします。

6.まとめ

袱紗は、冠婚葬祭の場であなたの礼節と品格を表す大切なアイテムです。 マナーを弁えた袱紗の扱いは、相手からの好感度が高く、より丁寧な贈り物となります。

保管も適切に行えば長く愛用できるでしょう。

この記事で紹介した情報を参考に袱紗を使いこなして、ワンランク上の大人を目指しましょう。