お葬式 お役立ち辞典

お葬式 お役立ち辞典

香典:香典袋の書き方完全ガイド!表書きから金額、渡し方まで徹底解説

香典は大切な方を亡くされたご遺族へ贈る弔意のお金です。 丁寧に準備してお渡ししたいものですが、もし香典袋の書き方を間違えると、相手が不快になってしまうかもしれません。

特に宗教・宗派によるマナーの違いには注意が必要です。

この記事では、香典袋の書き方に関する基本的なマナーから、宗派別の注意点まで、香典に関するあれこれを徹底的に解説します。

この記事を読めば安心して故人を弔い、遺族へ心から気持ちを伝えられるでしょう。

1.香典とは?

香典とは、葬儀や法要に参列する際に故人の霊前に供える金銭のことです。

香典の由来と意味

香典の「香」は線香やお香を意味し、「典」は金品を意味します。 かつては弔問客がそれぞれお香を持参して焚き、故人を供養していました。

しかし、時代が進むにつれてお香の代わりに金銭を包むようになり、現在の香典の風習が定着しました。

香典は故人と遺族への気持ちですから、金額の多寡を気にするよりも、心を込めて贈ることを大切にしましょう。

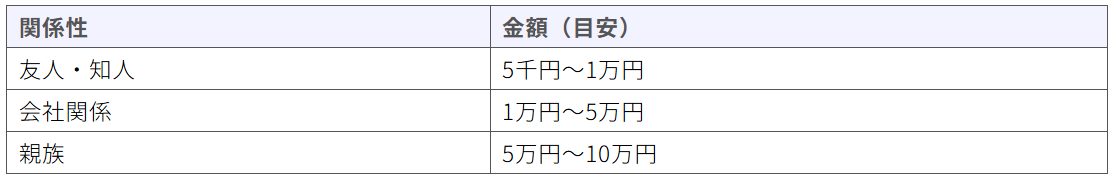

香典の金額の目安

香典の金額は、故人との関係性や地域によって異なりますが、一般的に以下の金額が目安とされています。

ただし、これはあくまで目安であり、地域や個人の考え方によって異なる場合があります。

例えば、故人が生前どのような生活を送っていたか、また、遺族がどのような経済状況にあるかなどを考慮して決めることも大切です。

その上で、自分の経済状況に合わせて無理のない範囲で決めましょう。

高額な香典を包むことが必ずしも良いとは限りません。 どうか、香典の金額よりも故人と遺族への想いを大事にしてください。

2.香典袋の選び方

香典は故人へ弔意を表す大切なものです。 失礼のないように、適切な香典袋を選びましょう。

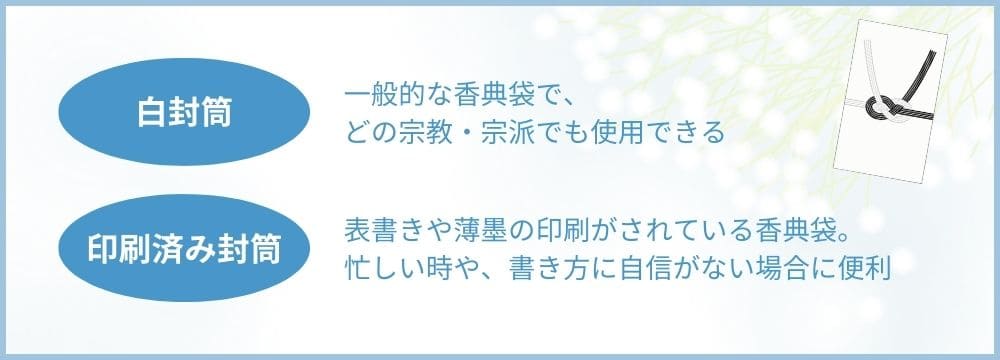

種類

香典袋には、主に以下の2種類があります。

・白封筒 :

一般的な香典袋で、仏式、神式、キリスト教式、どの宗教・宗派でも使用できます。

無地のものと、蓮の花が印刷されたものがあります。

・印刷済み封筒 :

表書きや薄墨の印刷がされている香典袋です。

忙しい時や、書き方に自信がない場合に便利です。

水引の種類と意味

水引は、香典袋の中央に結ばれている飾り紐です。

固有の意味を持つ結びがあるので、注意が必要です。

・結び切り :

結び目が固く解けないことから、「繰り返してはならないこと」を表します。

葬儀や法事など、弔事に使用します。

・鮑結び(あわび結び)/あわじ結び :

鮑結びも結び切りの一種です。きつく結ぶと簡単には解けない結びです。

一度きりを願う慶事(結婚式など)にも弔事にも使用します。

蓮葉(蓮の花)の有無

蓮の花は仏教において、清浄や悟りを象徴する花です。 そのため、仏式の香典袋には蓮の花が印刷されているものが多くあります。

しかし、蓮の花が無いからといって失礼にあたるわけではありません。 神式やキリスト教式の場合は、蓮の花がないものを選ぶと良いでしょう。

金額に応じた香典袋の選び方

香典に用いる水引は、金額や地域によって適切な色や種類が異なります。

水引の色と金額

・黒白・青白 : 千円~五千円。全国的に使える一般的な水引です。一万円以上包む場合は、印刷ではなく本物の水引を選びましょう。

・黄白 : 一万円~五万円。主に西日本で用いられます。京都などでは黒白よりも一般的です。

・双銀 : 五万円以上。高額の香典にふさわしい水引です。中金封や大金封といった、より大きなサイズの香典袋を使用します。

これらの情報を参考に、適切な香典袋で故人への弔意を失礼なく伝えましょう。

3.香典袋の表書き

香典袋の表書きは、宗教や宗派によって異なります。 適切な表書きを選ぶことは、故人や遺族への敬意を表す上で非常に重要です。

表書きの種類と意味

香典袋の表書きには、さまざまな種類があります。

それぞれに意味があるので使い分けが必要です。

仏式

・御霊前 :四十九日(忌明け)前、つまり葬儀から納骨までの間、霊がまだこの世にとどまっていると考えられる期間に用います。一般的に最も広く使われる表書きです。

・御仏前 :四十九日後、つまり納骨後や法要などで用います。故人の霊が仏様になったと考えられる期間に用います。

・御香典 :葬儀の際に香の代わりに供える金銭という意味で、仏式のみに用いられます。「御霊前」と同様に、四十九日前であれば問題なく使えます。

・御香料 :葬儀の際に香の代わりに供える金銭という意味で、仏式のみに用いられます。上記の「御香典」とほぼ同じ意味で使われます。

・御供物料 :仏式の葬儀や法要で、供物(果物、お菓子など)の代わりに供える金銭という意味です。他の表書きと比べて、使用頻度は低いです。

神式

・御玉串料 :神式で最も一般的な表書きです。玉串(榊の枝に紙垂をつけたもの)の代わりに供える金銭です。

・御榊料 :玉串料と同様の意味で使われます。榊は神聖な木とされており、その代わりに供える金銭です。

・御神饌料 :神饌(神様へのお供え物)の代わりに供える金銭です。

キリスト教式

・御花料 :キリスト教式で最も一般的な表書きです。キリスト教では、香典の代わりに献花をする習慣があるため、その代わりに供える金銭です。

・御ミサ料 :カトリックの葬儀・ミサで用いられる表書きです。ミサを執り行うための謝礼という意味合いがあります。

・献花料 :プロテスタントの葬儀で用いられる表書きです。花料と同様の意味で使われます。

薄墨を使う際の注意点

・薄墨は悲しみを表す :表書きは、薄墨で書くのが正式なマナーとされています。薄墨は悲しみや涙を表す色とされており、故人を悼む気持ちを表します。

・筆ペンでも可 :薄墨の筆ペンでも問題ありません。薄墨の濃さには特に決まりはありませんが、黒に近い濃さは避け、読みやすい薄さが良いです。

・毛筆が正式 :本来は、毛筆で書くのが正式とされています。特に目上の方や親族の場合は、毛筆で書くのが望ましいです。

・薄墨以外の色の使用は避ける :黒や濃い色の墨は祝儀袋に使う色とされています。できる限り使用を控えましょう。

4.香典袋の名前の書き方

香典袋の名前の書き方は、誰から贈るのかによって変わります。 ここでは、個人で贈る場合と、複数名で贈る場合のそれぞれについて解説します。

フルネームで書く場合

香典を個人で贈る場合は、フルネームを書きましょう。 姓と名の間にスペースは空けません。

夫婦連名で書く場合

夫婦連名で香典を贈る場合は、夫の姓名を中央右側に、妻の名(ファーストネームのみ)をその左側に書きます。 姓名の間にスペースは空けません。

夫が通夜や葬儀に参列できず妻が代理で出席する際は、香典袋の中央に夫の氏名を書き、その左下に小さく「内」と記すことで、妻が代理であることを示します。

会社名で出す場合

会社として香典を贈る場合は、中央に姓名を書き、その右側に会社名を記入します。会社の部署で包む場合は、中央に「〇〇部 一同」のように記します。

上司の代理などで参列する場合には、本来来る方の氏名を中央に書き、その左横に「代」の字を添えます。

複数名で連名にする場合

友人や同僚など、複数名で香典を贈る場合は、右側に代表者名を書き、左側に向かって順に年下の人の名前を書きます。 代表者名は、目上の人や関係性の深い人を記入するのが一般的です。

3名以上の場合は、「外一同」とします。 中袋には、全員の氏名と住所を記入します。

5.中袋の書き方

中袋の有無

香典袋には、中袋が有るものと無いものがあります。中袋がある場合は、中袋に金額と住所、氏名を記入します。 中袋がない場合は、香典袋の裏面に金額と住所、氏名を記入します。

金額の書き方

中袋の表の中央に、算用数字ではなく旧漢字で金額を記入します。漢数字の旧字体は普段使わないため、迷う方も多いかもしれません。 ここでは、よく使われる金額の旧漢字表記を紹介します。

金額の後に「也」をつけるのが正式な書き方ですが、省略しても問題ありません。

住所と氏名の書き方

中袋の裏面には、住所と氏名を記入します。住所は都道府県から書き始め、マンション名や部屋番号も省略せずに記入しましょう。氏名はフルネームで記入します。

夫婦連名で香典を贈る場合は、夫の姓名を中央に、妻の名を左側に書きます。

中袋がない場合の書き方

中袋がない香典袋の場合、裏面には金額と住所を記入します。水引の下段左側に金額を、その右側に少し小さめの文字で住所を縦書きで記入します。 これは、ご遺族が香典を管理する上で必要な情報ですので、正確に記入するようにしましょう。

6.まとめ

香典袋の書き方は、故人への弔意を表す上で重要なマナーの一つです。 その中には、表書き・名前・金額の書き方や渡し方など様々なルールや慣習があります。

しかし、時代や地域、宗派による違いに迷うことがあるかもしれません。 そのときは、葬儀社や詳しい人に尋ねたり、本やインターネットで調べるなどして知識を身につけることが大切です。

この記事で紹介した内容を参考に香典袋を正しく書き、故人への心からの弔意を伝えましょう。