お葬式 お役立ち辞典

お葬式 お役立ち辞典

弔電とは:弔電を送る際のマナーと文例を徹底解説

目次

大切な方を亡くされたご家族やご親族に、哀悼の意を伝える弔電。 しかし、いざ弔電を送ろうと思っても、「どんな言葉を選べば良いのか」「失礼な表現はないか」など、迷ってしまう方も多いのではないでしょうか。

特に、遠方に住んでいたり、どうしても参列できない場合は、電報という形で気持ちを伝えたいですよね。

この記事では、弔電を送る際のマナーや注意点、そして状況に応じた文例を詳しく解説します。 失礼のない弔電を送るために、ぜひ参考にしてください。

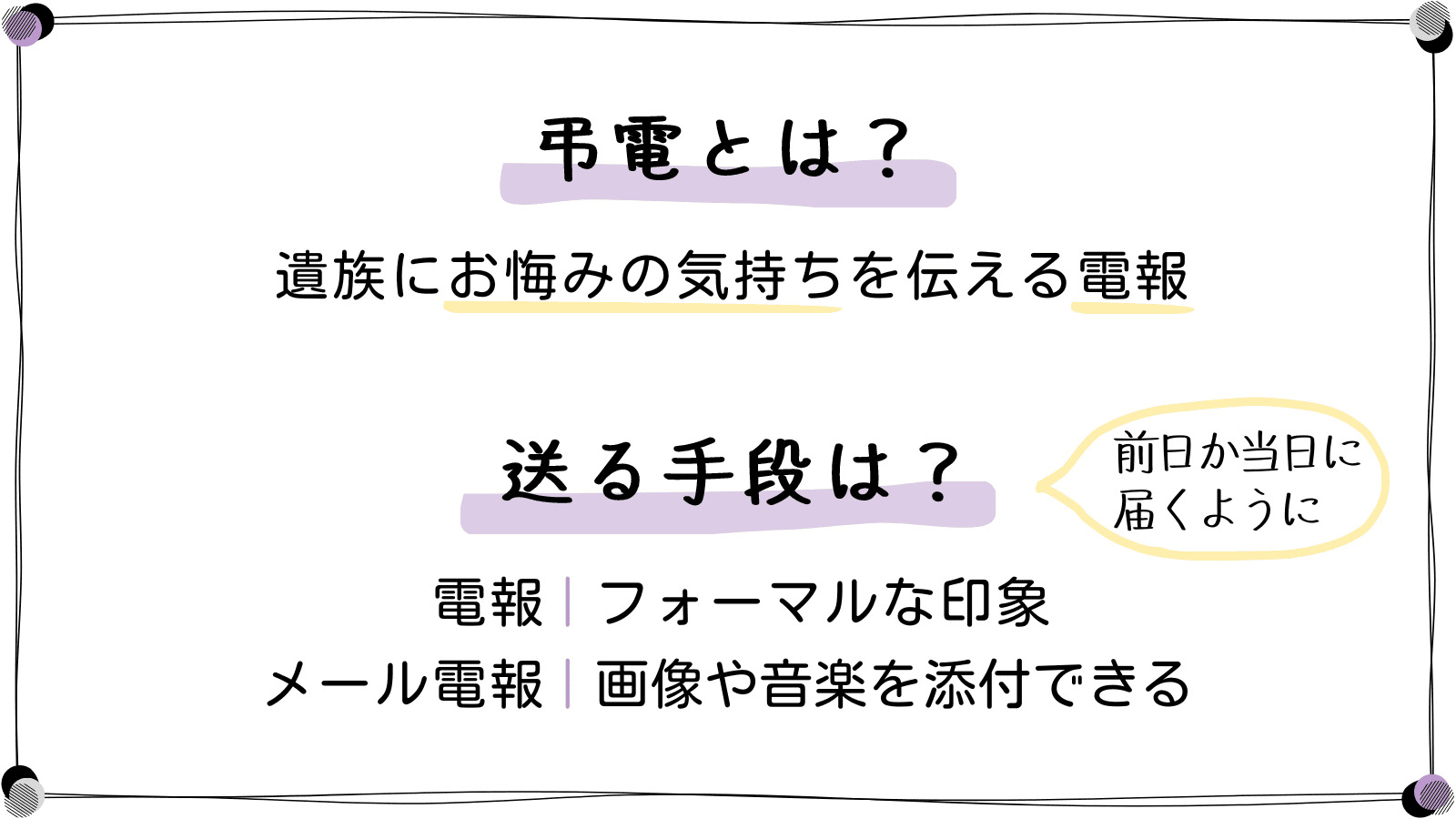

1.弔電とは?

悲しみの中にある遺族にとって、弔電は心の支えとなり、励ましの言葉になります。ではその弔電とはどのようなものなのか、役割と種類を解説します。

弔電の役割と種類

弔電の役割

弔電とは、お通夜・葬儀・告別式に参列できない場合に、故人の死を悼み、遺族にお悔やみの気持ちを伝える電報です。

つまり、参列している人と同じように故人や遺族へ想いを寄せていることを表せる手段です。

弔電の種類

弔電には、主に以下の2種類があります。

電報 :

従来からある電報サービスで、電話やインターネットで申し込むことができます。

台紙のデザインや文例を選ぶことができ、比較的フォーマルな印象を与えます。

メール電報 :

インターネット経由で送信する電報で、手軽に利用できます。

画像や音楽を添付できるなど、自由度が高いのが特徴です。

弔電を送るタイミング

弔電は、葬儀の前日または当日に届くように送るのが一般的です。 葬儀の日程がわからない場合は、訃報を受け取った後、できるだけ早く送るようにしましょう。

また、葬儀に参列できない場合は、葬儀後に弔電を送ることも可能です。 その場合は、「弔電」ではなく「お悔やみ電報」として送りましょう。

2.弔電の送り方

弔電の文例

弔電の文例は、NTTなどの電報サービス提供会社が用意している定型文を利用することもできますし、自分で文章を作成することも可能です。

弔電・お悔やみ電報の文例は各業者のウェブサイトでチェックできますので、そちらでご確認ください。

ここでは代表的な文例を紹介いたします。

・親しい間柄の場合 :

「突然のことで、まだ信じられません。〇〇さんの笑顔が忘れられません。心よりご冥福をお祈りいたします。」

「〇〇さんと過ごした日々は、私の宝物です。安らかにお眠りください。」

・会社関係の場合 :

「〇〇様のご生前のご厚情に深く感謝いたしますとともに、謹んでお悔やみ申し上げます。」

「〇〇様の突然の訃報に接し、社員一同、悲しみに暮れております。心よりご冥福をお祈りいたします。」

各弔電サービスの特徴

弔電サービスは、NTTやKDDIなど、さまざまな企業が提供しています。

各社でサービス内容や料金が異なるため、比較検討してから選ぶようにしましょう。

・NTT電報 :

伝統的な電報サービスで、全国に広く展開しています。

様々な台紙のデザインや文例が用意されています。

電話かインターネットで申し込めます。

・KDDI電報 :

メール電報サービス(インターネット経由で送信する電報)です。

メッセージだけでなく、画像や音楽も送ることができます。

申し込みはインターネットのみです。

・その他 :

民間の電報サービス会社も多数存在します。

各社独自のサービスや料金体系があるため、比較検討してみましょう。

弔電の申込方法

弔電の申し込み方法は、大きく分けて以下の3つがあります。

1. インターネットでの申し込み

各社のウェブサイトから、弔電の文面や台紙のデザイン、送り先などを選択し、クレジットカードやキャリア決済などで支払いを済ませる方法です。24時間いつでも申し込みが可能で、手軽に手続きを進められます。

2. 電話での申し込み

各社が提供する電話番号に電話をかけ、オペレーターに弔電の内容を伝える方法です。インターネットでの申し込みに不安がある方や、不明点がある場合に相談しながら進められるため、安心して利用できます。

3. 郵便局窓口での申し込み

郵便局の窓口で、弔電の申し込み用紙に必要事項を記入し、料金を支払う方法です。インターネットや電話での申し込みに不慣れな方でも、対面で相談しながら手続きを進められます。

どの方法で申し込む場合でも、以下の情報を事前に確認しておくとスムーズです。

・葬儀・告別式の日時

・喪主の氏名

・故人との続柄

・弔電の送り先(葬儀場、自宅など)

・弔電の文面

また、弔電の申し込みには締め切り時間があるため、余裕を持って手続きを進めましょう。

3.弔電のマナー

弔電を送る際は、失礼のないようにマナーを守ることが大切です。

宛名と差出人の書き方

弔電の宛名は、喪主または遺族の代表者をフルネームで記入します。

喪主がわからない場合は、故人のフルネームを記し、「ご遺族様」または「ご親族様」とつけ加えます。例)○○様ご遺族様

差出人は、フルネームで記入し、住所や電話番号も明記しましょう。

会社関係の場合は、会社名と部署名、役職、氏名を記入します。

忌み言葉に注意

弔電の文章を作成する際には、遺族の心情を傷つけないために、忌み言葉の使用を避けましょう。忌み言葉とは、その場にふさわしくない言葉を指します。お葬式関係では以下のような言葉があります。一部ではありますが、言い換え例も紹介します。

1.重ね言葉

(不幸が重なるのを嫌うため)

重ね重ね→加えて/返す返すも→思い起こせば/またまた→さらに/重々→十分に/くれぐれも→十分に/度々→よく/いろいろ→多く)

2.繰り返しを予想させる言葉

(不幸が再び訪れるのを嫌うため)

再々/追いかける/次に/また/引き続き/やがて/なおまた

3.音が不吉を連想させる言葉

(死や苦しみを連想させるため)

「四」「九」

4.生々しい表現

死ぬ→逝去される、他界される、帰らぬ人となる/生存中→お元気でいらしたころ、ご生前/自殺・心中など→突然のご不幸、急なことで

5.浄土に行けない言葉(仏教のみ)

浮かばれない/迷う

6.仏教用語を他の宗教で使う

冥福/供養/往生/成仏/回向/冥士/彼岸

宗教・宗派に配慮する

故人の宗教や宗派によって、ふさわしい言葉遣いが異なります。

例えば、仏教では「成仏」「冥福を祈る」といった表現が一般的ですが、神道では「御霊(みたま)の安らかならんことを祈ります」といった表現が用いられます。 キリスト教では、「天国での安らかな眠りをお祈りいたします」といった表現が適切です。

事前に故人の宗教や宗派を確認し、相応の言葉遣いを心がけましょう。

その他の注意点

・故人の死因に触れない :

故人の死因や病気については触れないようにしましょう。

・長文にならないようにする :

ダラダラと長文にならないよう、簡潔にまとめるように心がけましょう。

・誤字脱字に注意する :

誤字脱字は失礼な印象を与えてしまいます。送信前に必ず確認しましょう。

こういったマナーを守り、故人への想いを込めた心からの弔電を送りましょう。

4.まとめ

この記事では、弔電の基本的な知識から、マナー、文例、送り方まで、弔電に関する様々な情報を詳しく解説しました。

弔電は、遠方に住んでいたり、どうしても参列できない場合に、故人への想いや遺族への気遣いを伝える手段として、重要な役割を果たします。 いざという時に慌てないためにも、この記事で紹介した情報を参考に、適切な弔電を送れるように準備しておきましょう。