お葬式 お役立ち辞典

お葬式 お役立ち辞典

香典袋とは:御仏前?御霊前?迷った時の香典袋の書き方とマナー

悲しみに包まれ弔問の準備を進める中、「香典袋の表書きは御仏前?それとも御霊前?」と迷った経験はありませんか?

どちらも仏式の葬儀や法要でよく使われる言葉ですが、実は使い分けにルールがあります。間違った表書きは、相手に失礼な印象を与えてしまうかもしれません。

そんな事にならないように、この記事で御仏前と御霊前の違いや、宗派による使い分け、さらに香典袋のマナーや金額相場、供物の選び方まで、香典に関する疑問を徹底解説します。

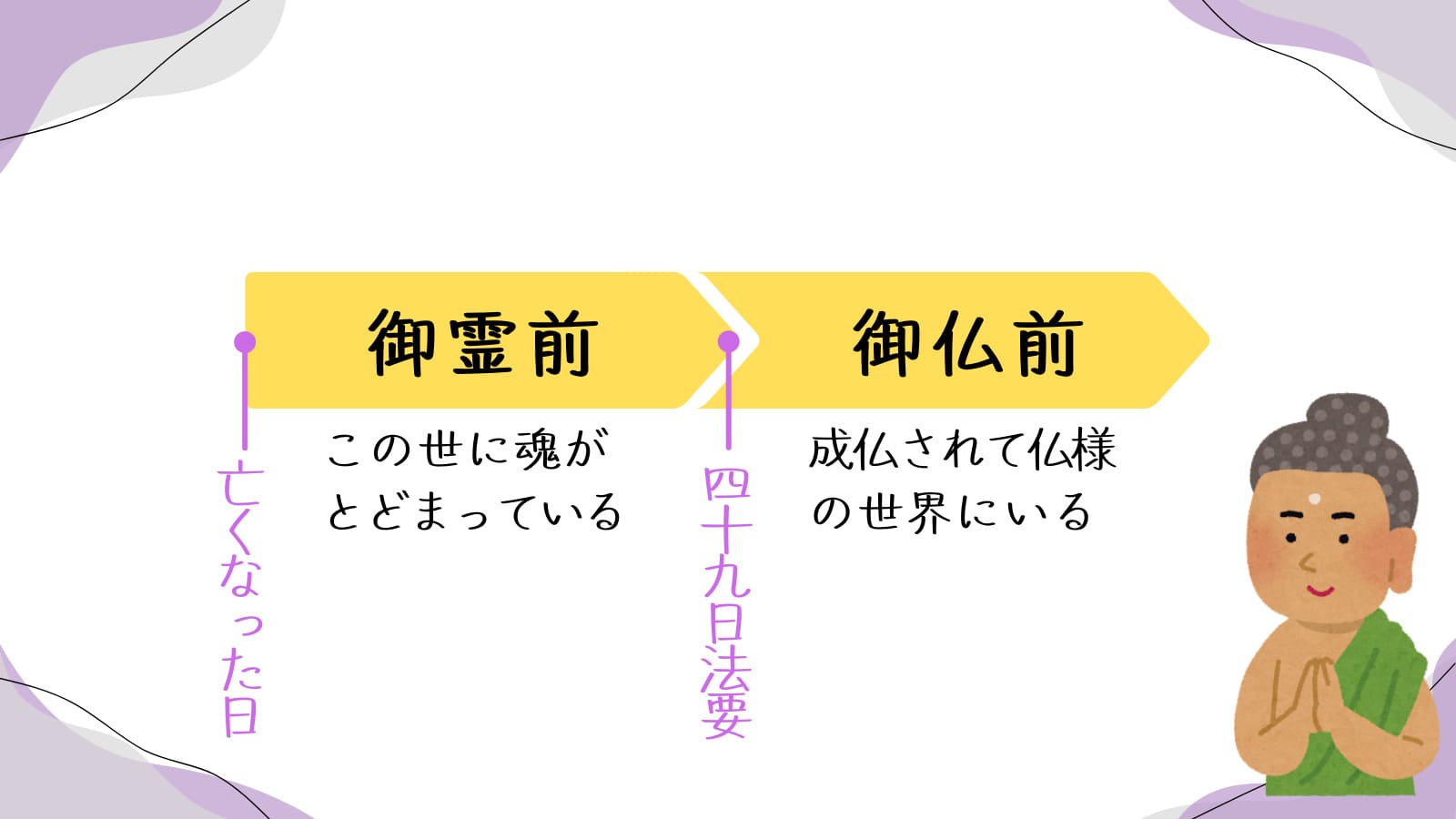

1.御仏前と御霊前、それぞれの意味は?

「御仏前」と「御霊前」、どちらも仏式の葬儀や法要でよく見かける言葉ですが、具体的にどのような意味があるのでしょうか?

御仏前

故人が仏様の世界へ旅立ち、安らかに成仏されたことを前提とした言葉です。仏様の前に供えるという意味があります。

御霊前

まだこの世にとどまっている魂(霊)に捧げる言葉です。故人の霊前に供えるという意味があります。

2.御仏前と御霊前、いつ使う?

御仏前と御霊前の使い分けは、基本的に四十九日です。

・四十九日以前 : 故人の魂がまだこの世にとどまっていると考えられるため、「御霊前」を使います。主に葬儀や告別式、四十九日法要までの言葉です。

・四十九日以降 : 故人が成仏したと考えられるため、「御仏前」となります。四十九日法要以降の法要や、納骨式などに使われます。

宗派による考え方の違いもありますので、「3.御仏前と御霊前に宗派の違いはる」の章も合わせてお読みください。

迷った時の対処法

もしどちらを使えば良いか迷った場合は、「御霊前」が無難です。四十九日以前でも以降でも使えるため、失礼に当たる心配がありません。

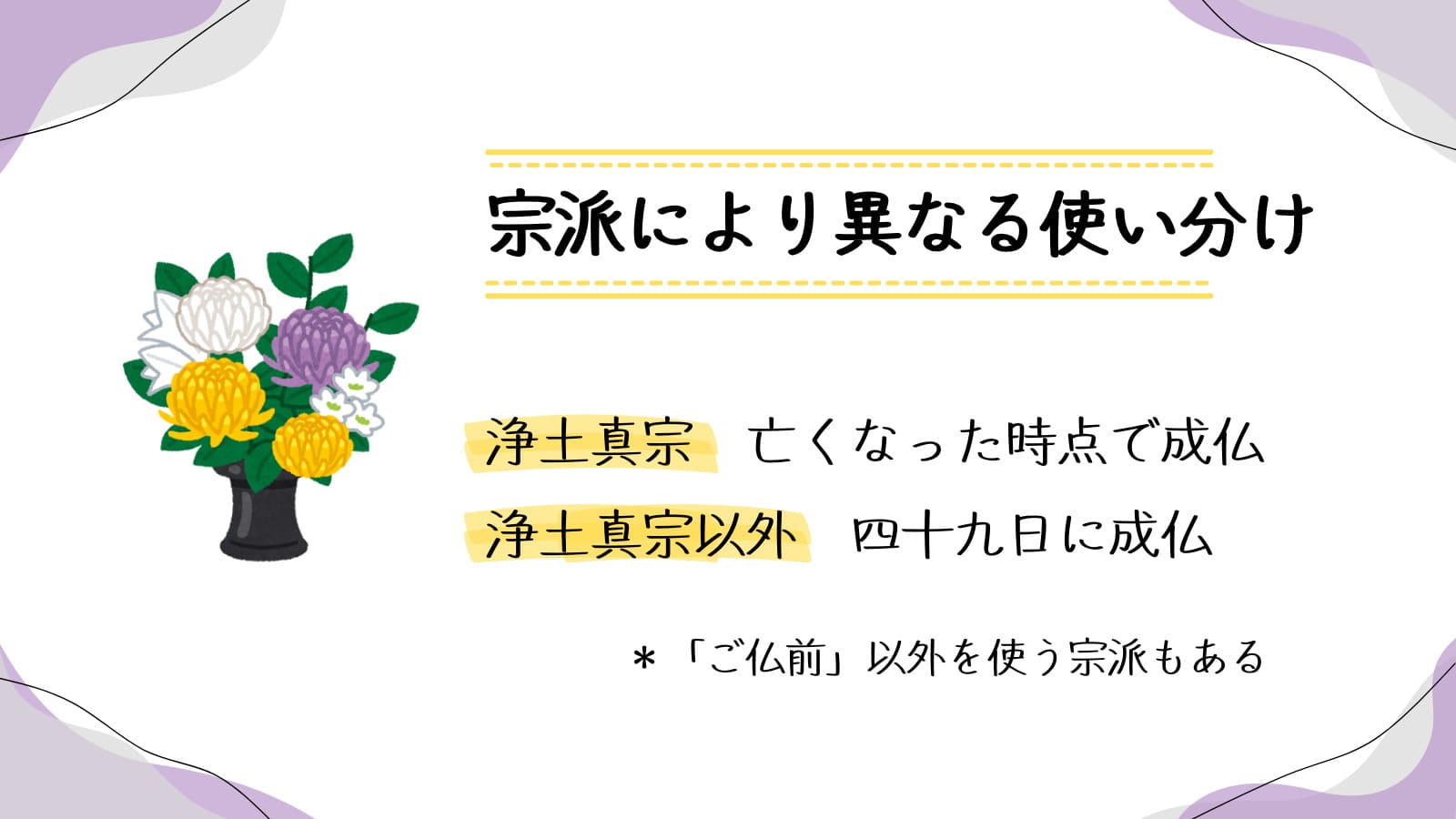

3.御仏前と御霊前に宗派の違いはある?

御仏前と御霊前の考え方が異なる宗派があります。

浄土真宗

浄土真宗では、亡くなった時点で成仏すると考えるため、葬儀の時点から「御仏前」を使います。「御霊前」は使いません。

浄土真宗以外の宗派

浄土真宗以外の宗派では、四十九日を境に「御霊前」から「御仏前」に切り替えるのが一般的です。しかし、四十九日以降も「御霊前」を使い続けたり、「御香典」「御香料」などを使う宗派もあります。

不安な場合は確認を

宗派による違いや地域の慣習もあるため、不安な場合は葬儀社や寺院に確認することをおすすめします。

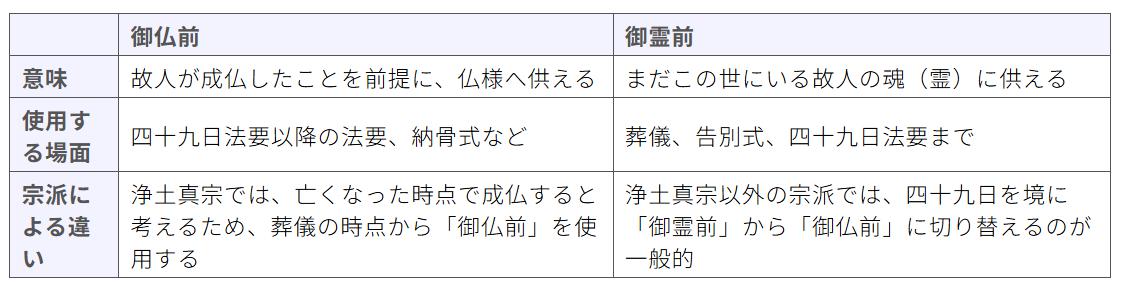

御仏前と御霊前の違いまとめ

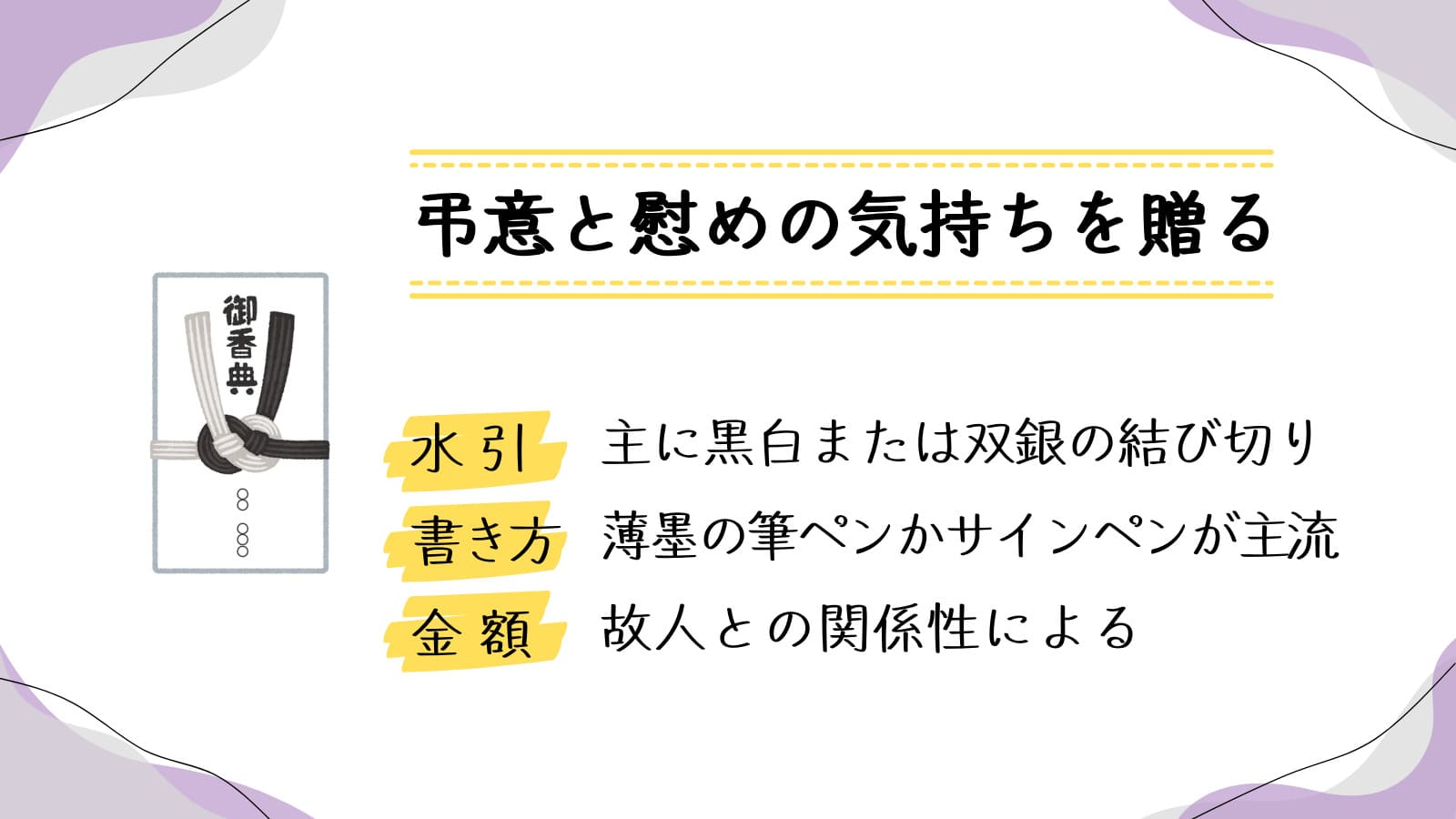

4.香典袋のマナー

香典は、故人への弔意と、遺族への慰めの気持ちを込めて贈る金銭です。香典袋の選び方や書き方、金額の相場など、どのようなマナーがあるのでしょうか。

水引の種類

香典袋の水引は、黒白または双銀の結び切りのものが一般的です。結び切りは、一度結ぶと簡単にほどけないことから、不幸が繰り返されないようにとの願いが込められていま

表書きの書き方

表書きは、薄墨で書くのが正式とされていますが、最近では黒インクでも問題ありません。筆ペンやサインペンで書くのが一般的です。

書き方は以下の通りです。

・中央に「御霊前」または「御仏前」と書く

・水引下に自分のフルネームを書く(夫婦連名で贈る場合は右側に夫、左側に妻を書く)

中袋の書き方

中袋には、以下の内容を記入します。

・表側 : 金額を漢数字で記入

・裏側 : 住所と氏名を記入

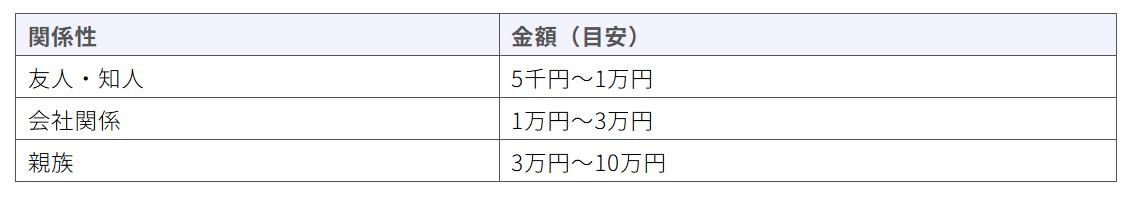

金額の相場

香典の金額は、故人との関係性によって大きく異なります。一般的な相場は以下の通りです。

ただし、これはあくまで目安です。故人との関係性や自身の年齢、地域によって金額を調整しましょう。

関連記事:「香典の相場|これで安心!シーン別・関係性別の金額目安とマナー」

香典に関する注意点

・新札は避ける : 新札だと事前に用意していたように捉えられるため。

・4や9の数字は避ける : 4は「死」、9は「苦」を連想させるため。

香典は故人への弔意を表す大切なものです。マナーを守り、心を込めて贈りましょう。

5.供物のマナー

香典と同様に、供物も故人への弔意と遺族への慰めの気持ちを込めて贈るものです。では、選び方や渡し方など、供物にまつわるマナーを紹介します。

供物の選び方

供物の種類は宗教によって異なります。

・仏式 : 線香、ろうそく、お菓子、果物、缶詰など

・神式 : お酒、果物、野菜、乾物など

・キリスト教式 : 生花、お菓子、果物など

供物を選ぶ際には、以下の点に注意しましょう。

・宗教・宗派に合ったものを選ぶ : 記を参考に、宗教・宗派に合った供物を贈りましょう。迷った場合は、葬儀社や詳しい人に相談するのがおすすめです。

・日持ちのするものを選ぶ : 遺族の負担にならないよう、日持ちのするものを選ぶように心がけましょう。

・高額なものは避ける : あまり高額なものは、かえって遺族に気を遣わせてしまう可能性があります。

表書きの書き方

供物の表書きは、水引の上部に書きます。

・仏式 : 「御霊前」「御仏前」「御供物」

・神式 : 「御玉串料」「御榊料」「御供物」

・キリスト教式 : 「御花料」「御供物」

供物の渡し方

供物は葬儀場に持参するか、郵送で送ります。持参したら受付で「御霊前にお供えください」と一言添えて渡します。郵送する場合は、お悔やみの手紙を同封すると良いでしょう。

供物に関する注意点

・のし紙をかける : 供物には、必ずのし紙をかけましょう。水引は、黒白または双銀の結び切りのものが一般的です。

・名前を記入する : 水引の下にフルネームで記入します。

・持ち運びやすいものを選ぶ : 持参する場合は、持ち運びやすい大きさや重さのものにしましょう。

供物も香典と同様に、故人への弔意を表す大切なものです。故人が好きだった食べ物や飲み物などを贈るのも良いでしょう。

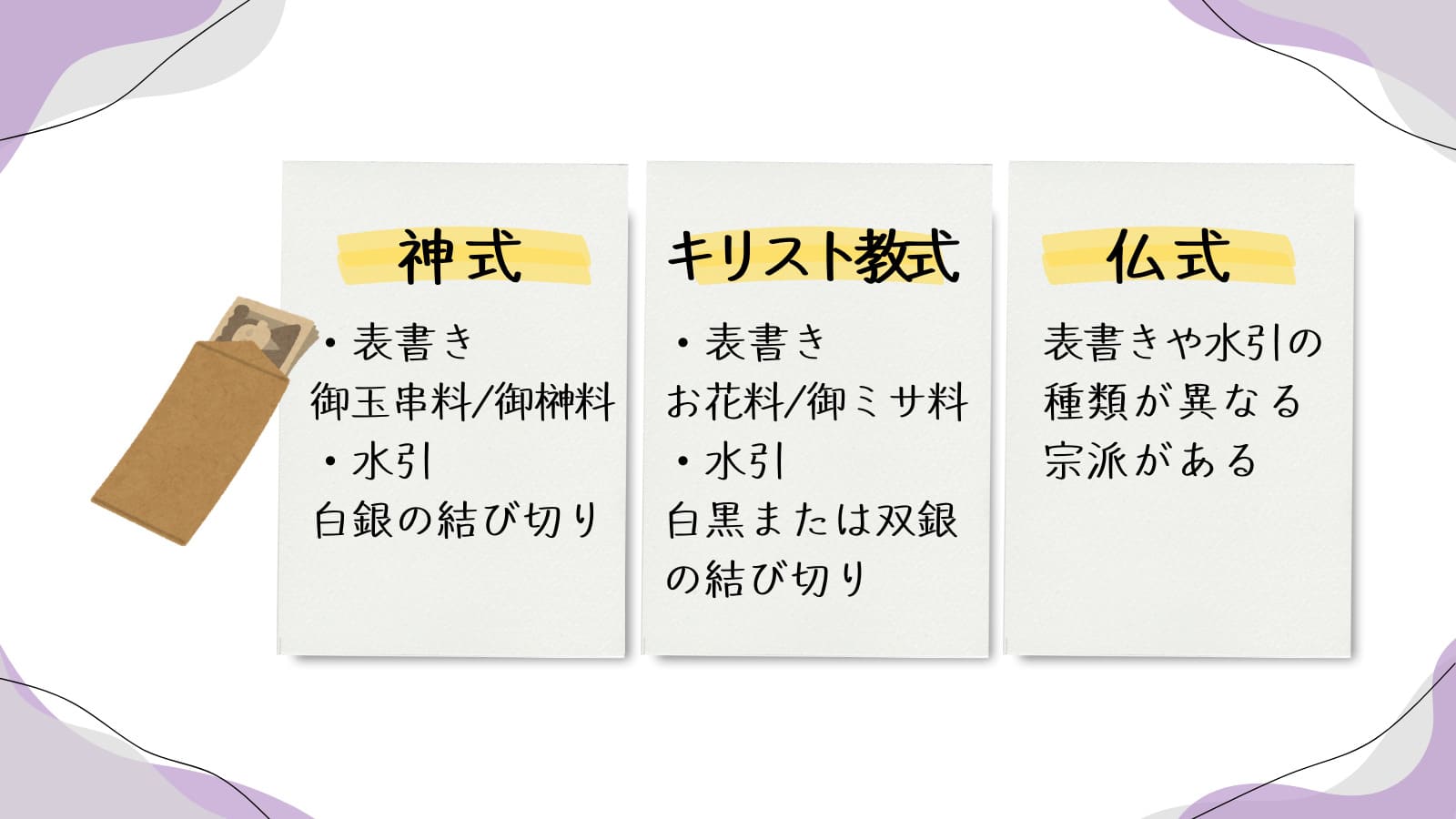

6.神式・キリスト教式の香典

仏式だけでなく、神式やキリスト教式の葬儀に参列する場合もあります。ここでは、それぞれの宗教における香典のマナーについて解説します。

神式の香典

神式では、香典のことを「御玉串料」や「御榊料」と呼びます。表書きは「御玉串料」または「御榊料」とし、水引は白銀の結び切りのものが一般的です。金額の相場は、仏式とほぼ同じです。

キリスト教式の香典

キリスト教式では、香典のことを「お花料」や「御ミサ料」と呼びます。表書きは「お花料」または「御ミサ料」とし、水引は白黒または双銀の結び切りのものが一般的です。金額の相場は、仏式とほぼ同じです。

その他の注意点

・宗派によって異なる場合がある : 表書きや水引の種類が異なる宗派があります。事前に確認するか、迷った場合は「御霊前」や「御供物」が無難です。

・キリスト教式の献金 : キリスト教式では、香典の代わりに「献金」を行う場合もあります。献金は、教会の活動資金として役立てられます。

神式やキリスト教式の葬儀に参列する際は、それぞれの宗教のマナーを尊重し、失礼のないようにしましょう。

7.まとめ

その他

の記事では、仏式の葬儀や法要における香典のマナーについて、御仏前と御霊前の違いを中心に解説しました。

御仏前と御霊前は、どちらも故人を弔う気持ちを表す言葉ですが、使う場面や宗派によって使い分けが必要です。

・御仏前 : 四十九日法要以降の法要や納骨式など、故人が成仏したとされる場面で使用します。

・御霊前 : 葬儀や告別式、四十九日法要までなど、故人の魂がまだこの世にとどまっていると考えられる場面で使用します。

迷ったら、どの場面でも失礼に当たらない「御霊前」と書きましょう

心配なことがあれば、葬儀社や寺院への確認をおすすめします。

葬儀や法要は、故人を偲び、遺族を慰める大切な場です。形式的なマナーにとらわれすぎず、心からの気持ちを伝えることを大切にしてください。

この記事が読者の皆様のお役に立てれば幸いです。