お葬式 お役立ち辞典

お葬式 お役立ち辞典

告別式完全ガイド:告別式の流れ、マナー、基礎知識まとめ

告別式に参列したいのに「この服装でよいの?」「香典の相場はいくら?」「焼香の作法はどうするの?」など疑問や不安はありませんか?

この記事では、告別式に初めて参列する方や不安を感じている方が安心して参列できるよう、知っておきたい基礎知識やマナーをわかりやすく解説します。

1.告別式とは?

告別式とは、故人との最後のお別れをするための儀式で、故人を偲び、冥福を祈ります。遺族や参列者が互いに悲しみを分かち合い、慰め合う場でもあります。一般的には葬儀の後に行われ、形式は宗教や宗派によります。葬儀・告別式を合わせて行う方もいます。

近年では従来にとらわれず、故人の希望や遺族の意向で自由に行われる告別式も増えています。

「葬儀」と「告別式」それぞれの内容は以下の通りです。

- 葬儀 : 故人の宗教に基づいた儀式で、僧侶や神職などが読経や祈祷を行います。

- 告別式 : 宗教的な儀式ではなく、参列者が故人との別れを惜しみ、感謝の気持ちを伝える場です。

また、現在では一般会葬者が火葬場まで同行しなくなったため、告別式は葬儀に続いて行われ、一般会葬者の焼香が中心となっています。

大規模な葬儀以外では、葬儀と告別式を同時に行うことが一般的です。

2.葬儀及び告別式の3つの種類

一般葬

友人、知人、会社関係者など、生前に関わりがあった人が広く参列する大規模な葬儀・告別式です。 故人の社会的な繋がりを反映しているとも言えます。

家族葬

親族やごく親しい人だけで行う葬儀・告別式です。 小規模なので、故人と親しかった人たちがゆっくりと故人を偲び、お別れをすることができます。 近年は家族葬を選択する人が増えています。

社葬

会社が主催し、会社への多大な貢献を称えて、或いは、殉職者を弔うために執り行われます。会社の代表者や社員、取引先など、会社関係者が参列します。

それぞれ規模や形式、費用などが異なります。故人や遺族の意向、予算などを考慮して、適切な葬儀を選びましょう。

3.告別式の流れ

告別式の流れは宗教や宗派によって異なります。たくさんあるので、ここでは一般的な告別式と、仏教宗派に注目して解説します。

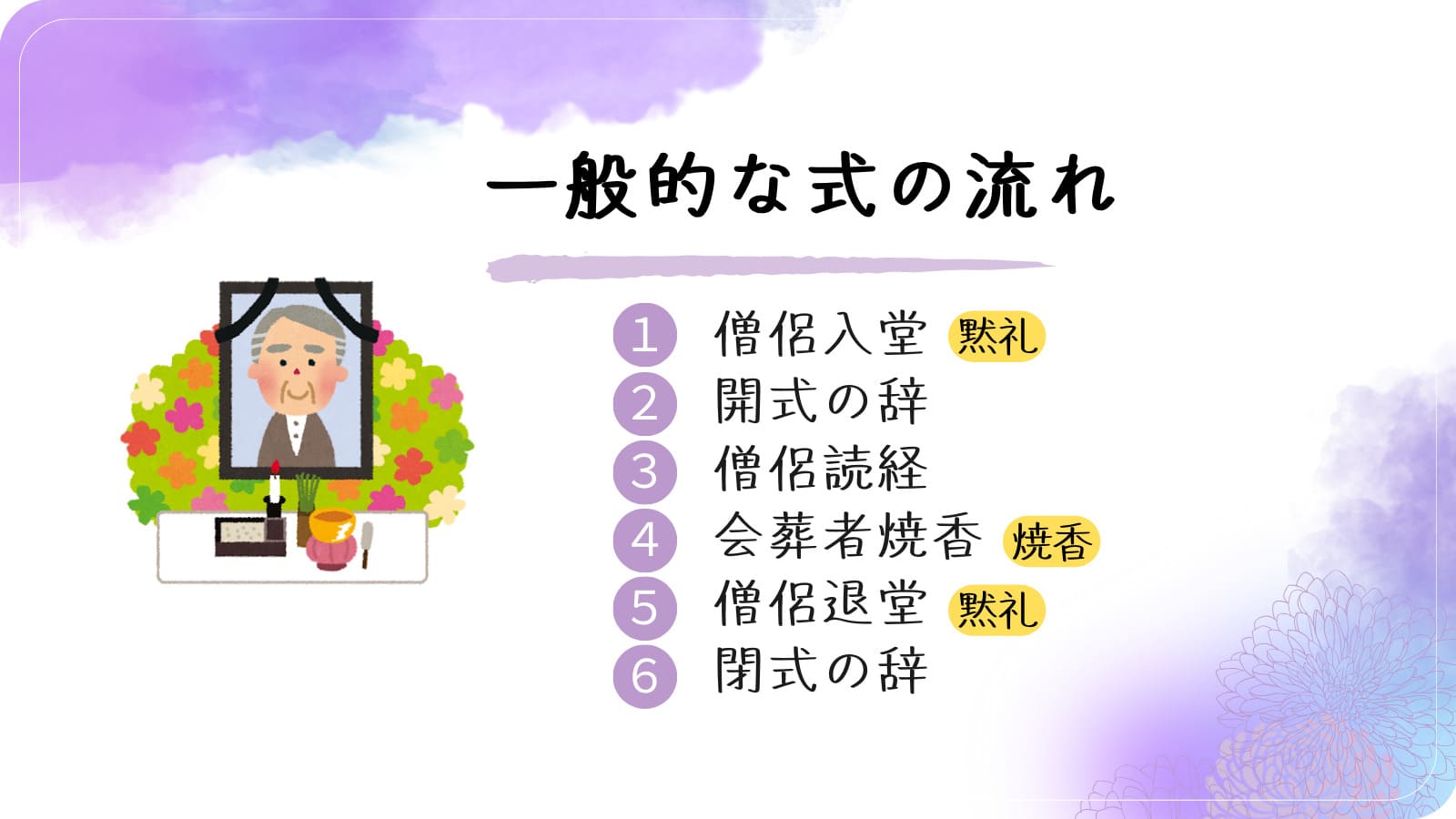

一般的な告別式の流れ

・僧侶入堂 : 正座・黙礼で曽呂を迎える

・開式の辞 : 司会者または宗教者が開始を告げる

・僧侶読経 : 曽侶の読経や祈祷で故人の冥福を祈る

・会葬者焼香 : 喪主→遺族→一般参列者の順に焼香または献花

・僧侶退堂 : 正座・黙礼で曽呂を見送る

・閉式の辞 : 司会者または宗教者が終了を告げる

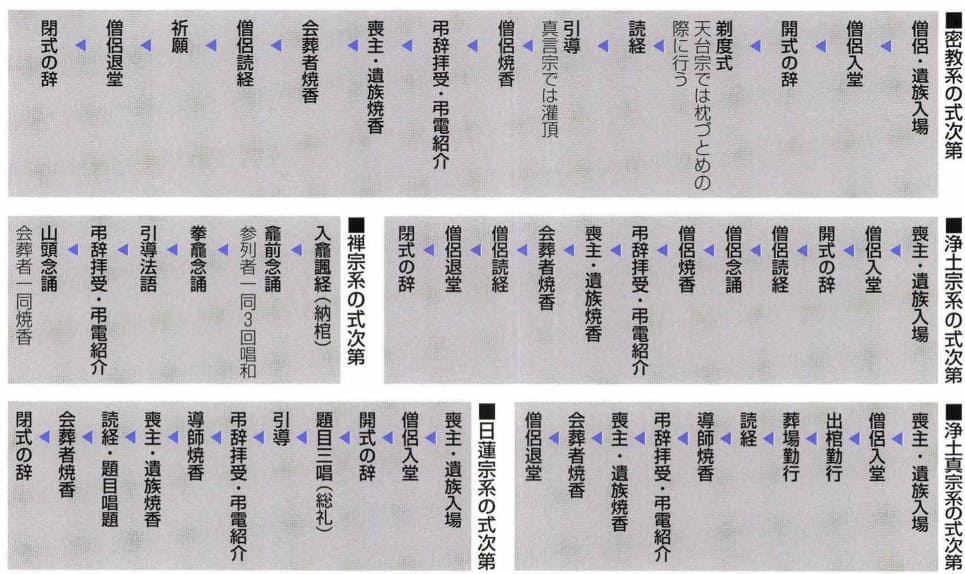

仏教宗派ごとの告別式の流れ

ここでは、葬儀と告別式が同時に行われることを前提とした説明をいたします。

密教系

最初に、弟子になるために髪や髭をそり落とす剃度式(ていどしき)を行って授戒します。続いて僧侶による読経の後、引導式となります。

・天台宗では、引導は本覚護という経文の一句一句を印で表して死者に授け、それによって仏の境地を死者に体現させます。

・真言宗では引導のときに灌頂(かんじょう)をするのが特徴です。灌頂は死者の頭に水を灌ぎかけて死者を仏の位に入れる意味で行われ、即身成仏の基本となるものです。

焼香「身(体)、口(言葉)、意(心)」の三業に捧げる意味で3回行います。

浄土宗系

浄土宗の儀式は「仏を迎える(序分)」「念仏を唱えて仏を供養する(正宗分)」「仏を送る(流通分)」の3段階で構成されています。葬儀・告別式ではさらに授戒式と引導式も行われます。

授戒式では、仏前で剃髪を行って死者を仏弟子にし、戒名を授けます。

参列者の焼香は「仏、法、僧」の三宝に捧げる意味で3回行います。

禅宗系

禅宗の葬儀・告別式は主に5つの読経で構成されています。

・納棺するときの入龕諷経(にゅうがんふぎん)

・納棺に続いて読まれる龕前念誦(がんぜんねんじゅ)

・葬場へ赴く前の挙寵念誦(こがんねんじゅ)

・引導

・葬場での山頭念誦(さんとうねんじゅ)

棺前で死者に引導の句を授けるとき、僧侶は死後の世界の闇路を照らす松明の代わりとなる道具を持ちます。

浄土真宗系

浄土真宗では、この世での生が終わると仏の力によって直ちに阿弥陀の浄土に入るという「往生即成仏(おうじょうそくじょうぶつ)」の教えがあります。その教えに沿い、葬儀・告別式は主に往生の本懐(ほんかい)を遂げた死者の徳を偲ぶものとされています。

葬儀・告別式の当日の儀式としては、ご本尊に最後のお別れをする出棺勤行(しゅっかんごんぎょう)と、葬場で行う葬場勤行(そうじょうごんぎょう)を一度にまとめて行うのが一般的です。

日蓮宗系

葬儀・告別式では題目を唱え、法華経を読誦してその功徳を死者に手向けますが、他の宗派のような授戒の儀式はなく、題目を唱えることがそのまま戒徳を回向すると言われています。

題目三唱(総礼とも言う)では、僧侶も参列者も全員が合掌し、「南無妙法蓮華経」を3度唱題します。

勝見陽一.“第1章 葬儀を執り行う”. 最新版 葬儀・法要・相続の早わかり百科.東京,主婦と生活社,2007,p.64

4.告別式のマナー

故人と最後のお別れをする大切な式です。失礼がないよう、マナーをしっかりと心得ましょう。宗派や地域によって異なりますが、ここでは基本的なマナーを紹介します。

・服装 : 基本は喪服です。詳しくは次の「告別式での服装・持ち物」の章をご参照ください。

・持ち物 : 数珠、香典、ハンカチなど。詳しくは次の章をご参照ください。

・香典 : 袱紗に包んで持参し、受付で渡します。金額は下記の関連記事よりご参照ください。

・焼香・献花 : 自分の順番が来たら、焼香または献花を行います。焼香の作法や宗派による違いは下記の関連記事よりご参照ください。

・会話 : 遺族への挨拶は、長時間にならないよう簡潔にしましょう。大声で話したり、笑ったりする行為は控えましょう。

・携帯電話 : マナーモードに設定し、使用は控えましょう。

・撮影 : 遺族の許可なく、写真や動画撮影を行うことはやましょう。

・遅刻 : 遅刻は厳禁です。時間に余裕を持って到着しましょう。

・退席 : 閉式の辞が終わるまでは退席せず、最後まで参列しましょう。

関連記事:

「香典の相場|これで安心!シーン別・関係性別の金額目安とマナー」

「お焼香|焼香の作法とマナーの全てがわかる!宗派別の違いや注意点も解説」

5.告別式での服装・持ち物

告別式に参列する際の服装や持ち物について、詳しく解説します。

服装

告別式に参列する際の服装は、喪服が基本です。喪服は、故人や遺族に対する敬意を表すものであり、失礼のないように着用することが大切です。

男性

・礼服 : 黒の礼服が基本、ダブルでもシングルでも可

・ワイシャツ : 白無地

・ネクタイ : 黒無地

・靴下 : 黒無地

・靴 : 光沢のない黒の革靴

・アクセサリー : 結婚指輪のみ

・髪型 : 清潔感のある髪型

女性

・礼服 : 黒のワンピース・アンサンブル・スーツなど、光沢は無し

・ストッキング : 黒無地

・靴 : 光沢のない黒のパンプス、ヒールの高さは控えめに

・アクセサリー : 結婚指輪と真珠は可

・髪型 : 清潔感のある髪型、長い髪は纏める

・化粧 : 薄化粧

子ども・学生

・小学校低学年まで : 制服、または、黒や紺など地味な平服

・小学校高学年以上 : 制服、または、喪服に準じた服

補足

・夏場 : 薄手の素材の喪服で暑さ対策を

・冬場 : コートも黒や紺など地味な色。

持ち物

告別式に参列する際に必要な持ち物は、以下の通りです。

・数珠 : 仏式の告別式には必ず持参します。宗派による形の違いがありますが、宗派がわからない場合は一般的な数珠を持参しましょう。

・香典 : 袱紗に包んで行きます。新札ではなく、旧札を入れましょう。

・袱紗(ふくさ) : 香典を包みます。黒が好ましいですが、紫や紺色も使われています。包み方は事前に確認しておきましょう。

・ハンカチ : 涙を拭ったり、手を清めるときに使用します。

・筆記用具 : 芳名帳に記入するときに使用します。

・念珠袋 : 数珠をしまう袋です。

・雨具 : 突然の雨に備えて折りたたみ傘を持っておくと安心です

6.まとめ

この記事では、告別式の流れ、マナー、服装、持ち物など、告別式に関する基礎知識を網羅的に解説しました。 宗教別の流れを見ると難しそう……と感じる方もいるかと思いますが、進行係が都度案内してくれます。安心して参列し、故人との最後の時間を大切にお過ごしください。