お葬式 お役立ち辞典

お葬式 お役立ち辞典

危篤時に備えて:知っておきたい!連絡・手続き・心構え

大切な人が危篤状態にあると聞いたら、何をすればいいの?誰に連絡すればいいの?と戸惑ってしまうのは当然です。 でも「あの時、こうしておけばよかった」と後悔はしたくないですよね。

この記事では、いざという時に備えて知っておきたい危篤時の連絡のこと、手続き、そして心の準備について詳しく解説します。

1.危篤状態とは?

「危篤」という言葉は、誰しもが一度は耳にしたことがあるでしょう。しかし、それが具体的にどのような状態を指すのか、詳しく知っていますか?ここでは、危篤状態の定義、についてお話しします。

危篤状態の定義

医学的には、危篤状態は「生命が危険な状態」を指します。具体的には、

・意識レベルの低下 : 呼びかけに応じない、意識が混濁している

・呼吸状態の悪化 : 呼吸が浅く速い、呼吸が止まることがある

・脈拍の異常 : 脈拍が弱く速い、不整脈がある

・血圧の低下 : 血圧が下がり、維持できない

・体温の低下 : 体温が異常に低い

などの症状が見られます。病気やケガの種類、進行度合いによってどの症状が出るかは異なります。

危篤と判断される基準

危篤状態かどうかは、医師が総合的に判断します。一般的には、

・生命維持に不可欠な臓器の機能が著しく低下している

・回復の見込みが極めて低い

・数時間から数日以内に亡くなる可能性が高い

といった場合に、危篤と判断されることが多いです。

2.医師から伝えられたら?

危篤時に何をするべきか想像できますか?既に知っている人も今一度、やる事や心構えをここで押さえておきましょう。

医師からの説明を聞く

医師から危篤状態を告げられたら、まずは落ち着いて説明を聞きましょう。

・現在の病状や状態 : 具体的な症状や検査結果について詳しく聞きましょう。

・今後の見通し : 回復の見込みや余命について、率直に質問しましょう。

・治療方針 : 延命治療を行うか、緩和ケアに切り替えるかなど、今後の治療方針について確認しましょう。

・延命治療の選択肢 : 人工呼吸器や心臓マッサージなど、どのような延命治療が可能か、それぞれのメリット・デメリットを理解しましょう。

危篤を告げられた家族の心境

ショックを受けたり動揺したりするのは当然です。 それでもまずは落ち着いて医師の説明をよく聞き、今後の対応を家族で話し合うことが重要です。深呼吸と冷静さを忘れずにいましょう。

危篤は必ずしも死を意味しない

危篤状態から回復することもあります。希望を持ち続けてください。医師と連携して最善を尽くしましょう。

葬儀後の遺族は、心身ともに疲れている状態です。あなたの言葉は、遺族の心を癒し、支える力となります。

「何か私にできることがあれば、遠慮なくお申し付けください」 「いつでもお話を聞きますよ」 このような言葉をかけることで、遺族は安心して、あなたに頼ることができるでしょう。 あなたの温かい言葉は、きっと遺族の心に届くはずです。

危篤時に考えたいこと

危篤状態を告げられたら、以下のことを考えましょう。

・延命治療 : 人工呼吸器や心臓マッサージなど、どこまで治療を行うか家族で話し合います。事前に本人の意思表示があれば、そちらを尊重します。

・臓器提供 : マイナンバーカードや保険証などに意思表示されているか確認しましょう。

生存していますので具体的に進める必要はありませんが、亡くなってしまったら葬儀や相続の対応が始まります。

早急にしなければならないことが書かれているかもしれないので、遺言書の保管場所を確認しておきましょう。

危篤業態にある人から意思を聞き出すことは難しいです。

この機会に万が一に備え、ご自身についても整理して、ご家族がわかるようにしておくことをおすすめします。

危篤時にやってはいけないこと

・医師に詰め寄ったり、感情的に怒鳴ったりする

医師は最善を尽くしています。冷静に話し合いましょう。

・家族間で意見が対立し、争う

落ち着いて丁寧に考え合い、故人の意思を尊重しましょう。

・一人で抱え込む

信頼できる人に話を聞いてもらったり、職場へ休暇取得の相談をしたり、周囲に協力をお願いしましょう。

大切に時間を過ごす

もっと一緒にいればよかった……と後悔したくありません。 思い出話をしたり、感謝の気持ちを伝えたり、共に過ごせる時間を大切にしましょう。

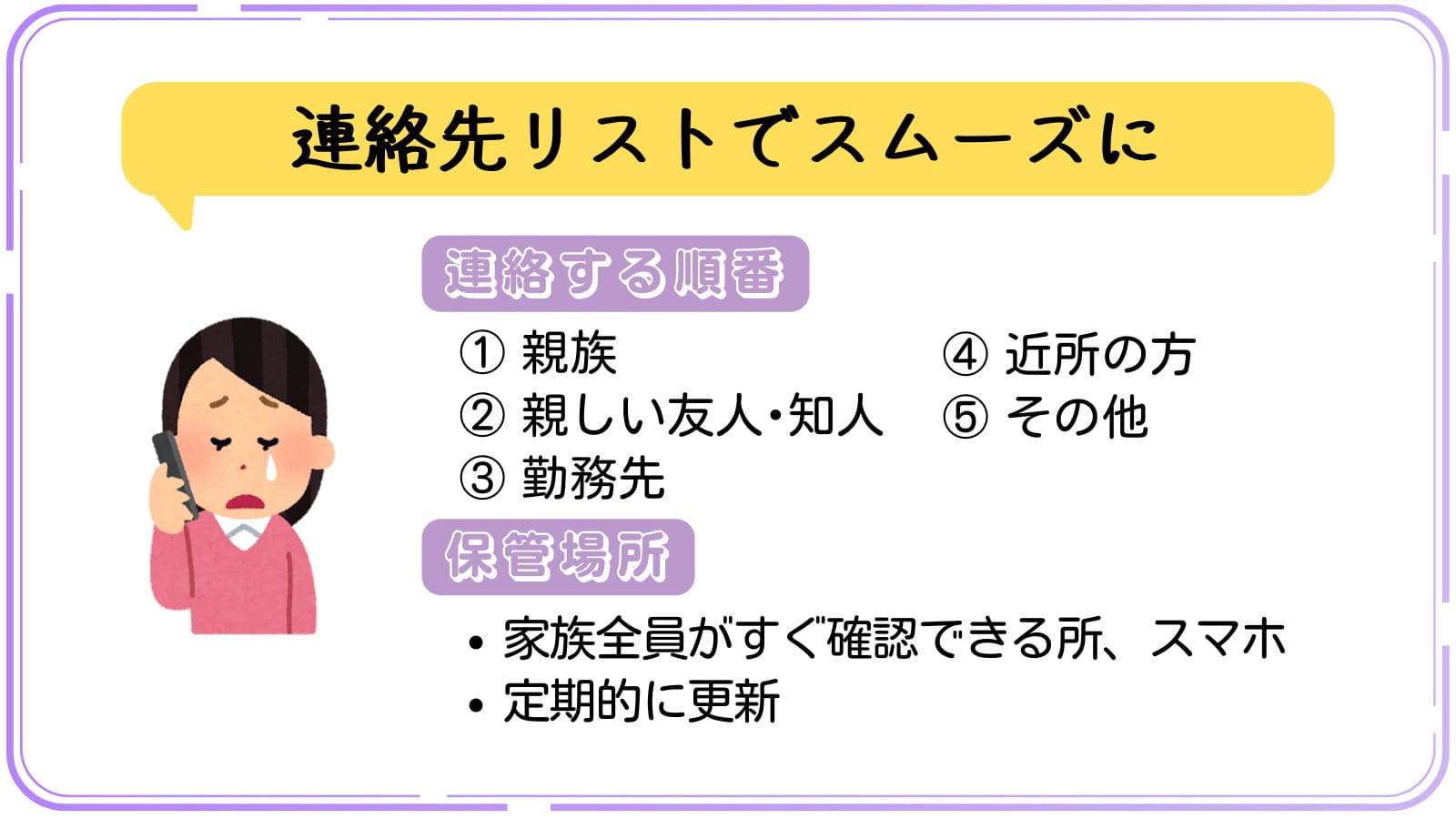

3.今すぐ確認!危篤時の連絡先リスト

危篤状態と告げられたら、まずは落ち着いて誰に連絡すべきか確認します。事前に連絡先リストを作成しておけば、突然のときでもスムーズです。

連絡先と優先順位

・親族

3親等(配偶者、親、子、兄弟姉妹、祖父母、孫、叔父叔母、甥姪など)。親しい人、遠方在住の人から連絡しましょう。

・親しい友人・知人

「会いたい」と言っていた人には必ず連絡しましょう。

・勤務先

上司に話し、他の方にも伝えてもらいましょう。

・近所の方

町内会長、自治会長など、地域の方にも状況を伝えておくと良いでしょう。

・その他

ヘルパー、ケアマネージャーなど、生活を支援してくださっている方にも連絡しましょう。

連絡方法と注意点

・電話 : 最も早く確実な連絡方法です。緊急ですので早朝・深夜でも失礼にはあたりません。

・メール : 複数の相手に同時に連絡する場合や、状況を詳しく伝えたい場合に便利です。

・電報 : 115番に電話、または、インターネットで申し込めます。

連絡時の心がけ

・落ち着いて、ゆっくりと話す

落ち着いて、ゆっくりと話しましょう。

・状況を正確に伝える

現在の状況、医師からの説明、今後の見通しなどを正確に伝えましょう。

緊急連絡先リストの作成

事前に緊急連絡先リストを作成しておくと、突然のときでもスムーズにできます。以下の情報をリスト化しましょう。

・氏名

・続柄

・電話番号(自宅、携帯)

・メールアドレス

・住所

リストの保管場所

家族全員がすぐに確認できる場所に保管しておきましょう。

見えるところに貼っておりたり、スマートフォンに保存しておくのも便利です。

定期的に更新

電話番号やメールアドレスが変わったり、新しい人が加わることもあります。定期的に更新しましょう。

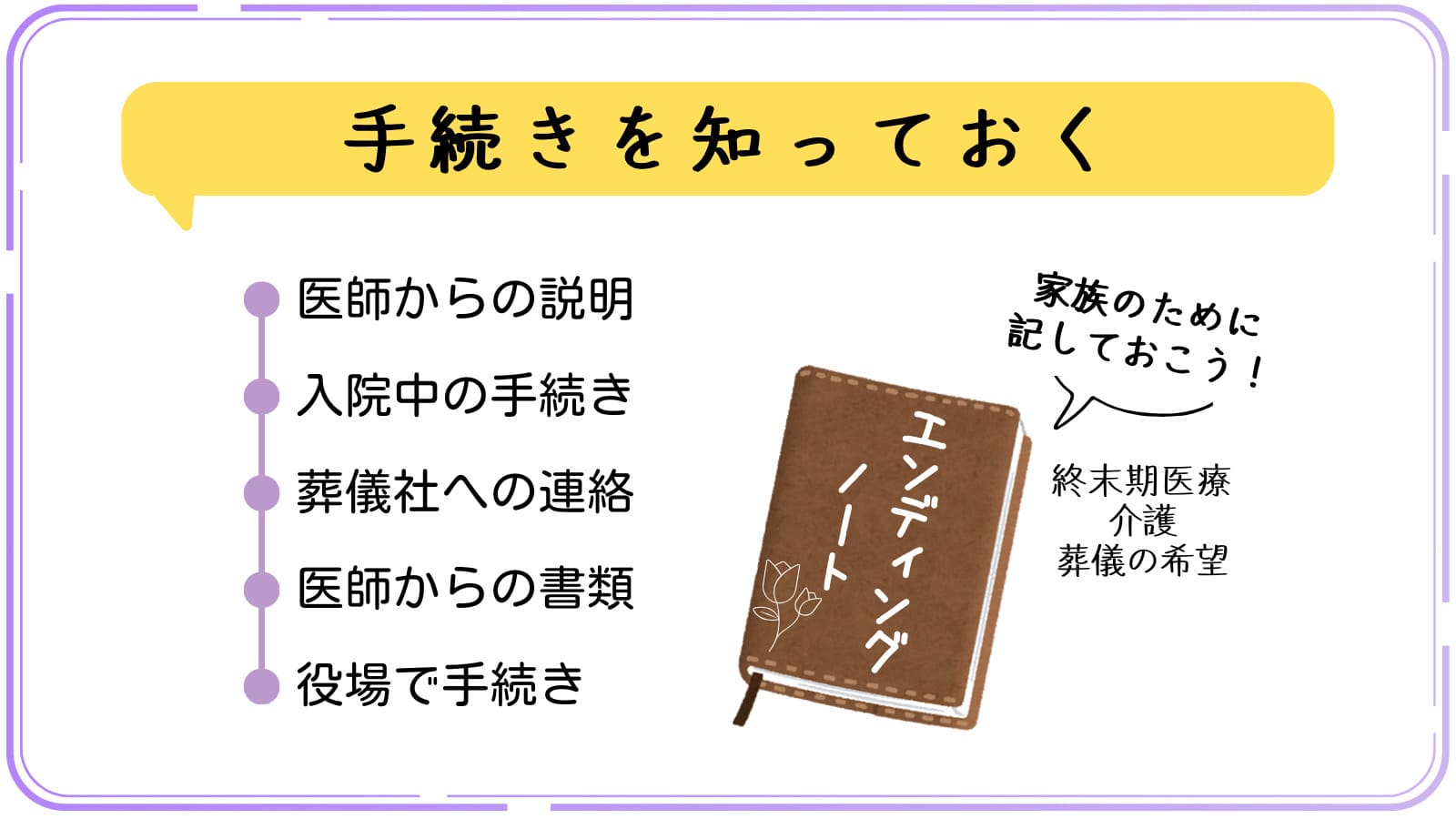

4.事前にチェック!危篤時の流れ

危篤状態になってから数時間で亡くなるケースもあるそうです。

そうなると複雑な感情のまま多くの手続きをこなすことになります。どのような手続きが必要なのか把握しておきましょう。

医師からの説明

・現状と今後の見通し : 症状、検査結果、回復の見込み、余命などを詳しく聞く。

・治療方針 : 延命治療か緩和ケアかなど、今後の治療方針を相談。

・延命治療 : 可能な延命治療のメリット・デメリットを理解。

・その他 : 疑問点や不安な事は納得できるまで質疑応答。

入院中の手続き

一般的には以下の通りです。

・入院費の支払い : 高額療養費制度や限度額適用認定証など医療費負担の軽減制度を確認。

・持ち物の整理 : 不要なものは持ち帰る。

・退院手続き : 退院日が決まったら手続きする。

葬儀社への連絡

葬儀社を決めていないときは、亡くなった病院で葬儀社を紹介してもらって進めることもできます。葬儀社に以下の情報を伝えます。

・故人の氏名、年齢、性別

・死亡日時、場所

・安置場所

・宗教・宗派

・葬儀・告別式の日程、場所

・その他希望

その他の手続き

・死亡診断書 : 医師から受け取る

・死亡届 : 死亡日から7日以内に市区町村役場に提出

・火葬許可申請 : 死亡届提出と一緒に役場に申請

事前に準備しておくと良いこと

・エンディングノート

終末期の医療や介護、葬儀に関する希望を書き記しておくことで、家族の負担を軽減できます。

・遺言書

財産の分配や葬儀に関する希望を書き記しておくと、後のトラブルを避けられます。

・葬儀社との事前相談

突然のときでも円滑に進められるので、希望通り対応してくれるかなど相談しておくと安心です。

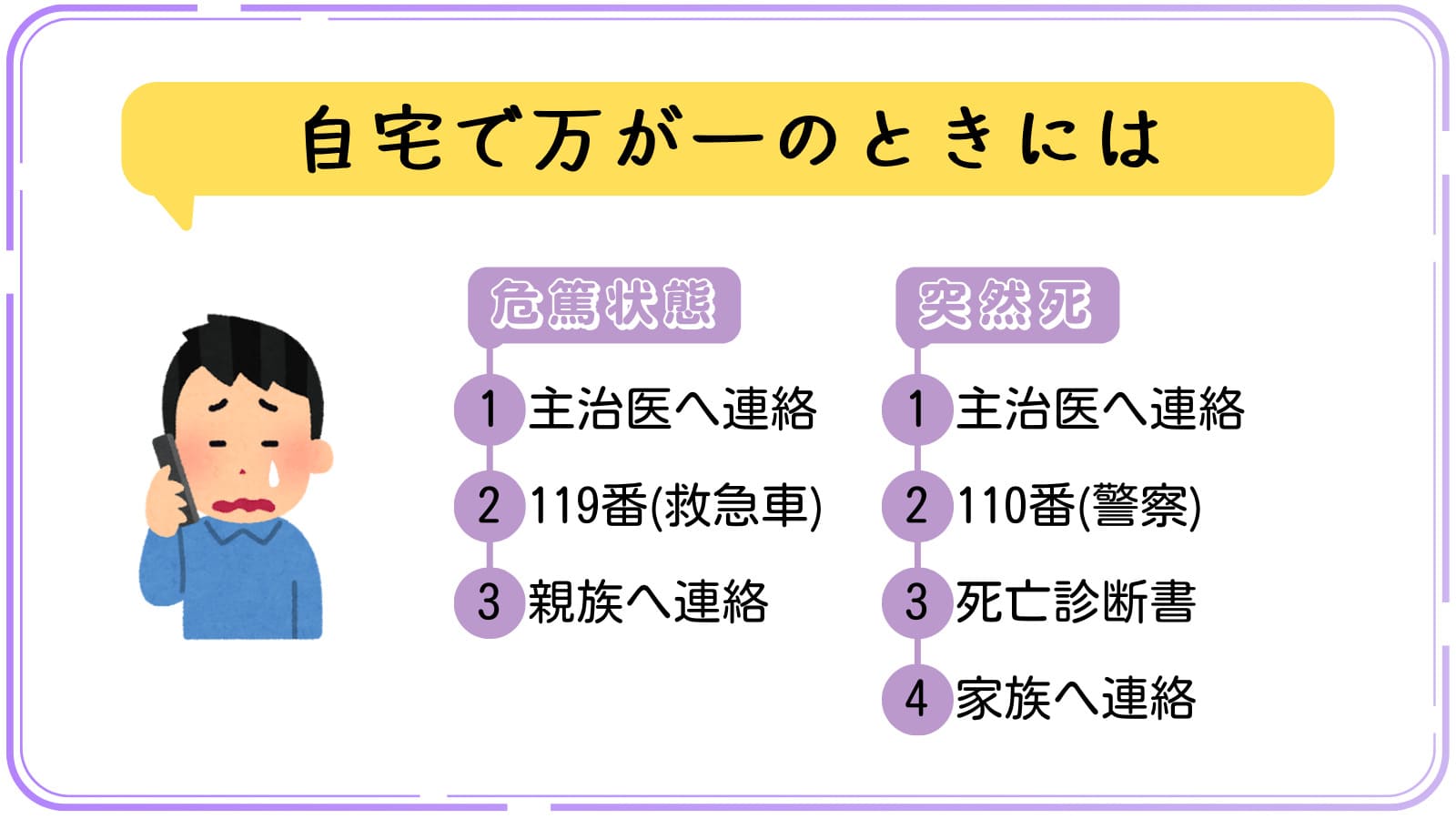

5.自宅で危篤・突然死が起きたら?

もしも自宅で危篤状態や突然死が起きたら、どうしたら良いのでしょうか。その対応について解説します。

危篤状態の場合

自宅で療養中に危篤状態になったら、落ち着いて以下の手順で対応しましょう。

・主治医への連絡

主治医に連絡して状況を説明します。医師の指示があれば従います。

・救急車を要請(119番)

医師と連絡が取れない場合・容体が急変した場合は即119番で救急車を呼びます。現在の状況や病歴などを救急隊員に詳しく伝えます。

・家族や親族への連絡

救急車を呼んだ後は、落ち着いて家族や親族に連絡し、状況を伝えましょう。

突然死の場合

自宅で突然死が起きたら、以下の手順で対応しましょう。

・医師に連絡

かかりつけ医に連絡し、医師に死亡確認をしてもらいます。休日や夜間など連絡が取れない場合は、近所の病院や警察に連絡します。医師が死亡を確認するまで遺体を動かしません。

・警察への連絡(110番)

警察に連絡します。事件性がないかを確認し、必要であれば検視が行われます。

・死亡診断書

医師から死亡診断書を受け取ります。死亡届の提出や、保険金請求などに必要です。

・親族へ連絡

警察の確認が終わったら連絡し、状況を伝えます。

注意事項

・遺体を動かさない

医師が死亡を確認するまでは、遺体を動かしたり、触ったりしてはいけません。

・貴重品を保管

紛失や盗難を防ぐため、故人の貴重品を安全な場所で保管しましょう。

・葬儀社への連絡

死亡が確認されたら葬儀社に連絡し、搬送や葬儀の手配を依頼しましょう。

自宅で危篤状態や突然死が起きた場合、冷静な判断と迅速な対応が求められます。

事前に必要な情報を把握し、家族で話し合っておくことで、いざという時に慌てずに対応できるはずです。

6.まとめ

大切な人が危篤状態になることは、誰にとっても辛いです。

しかし、事前に知識を得ておけば多少なりとも心構えができ、冷静に対応し、残された時間を大切に過ごせるはずです。この記事で学んだ、

・危篤状態とは何かを理解し、医師からの説明を落ち着いて聞くこと

・緊急連絡先リストを作成し、家族で共有しておくこと

・入院中の手続きや葬儀社への連絡など、必要な手続きを事前に確認しておくこと

・自宅で危篤・突然死が起きた場合の対応を把握しておくこと

・家族との時間を大切にし、後悔のないように過ごすこと

こういった情報を参考に、いざという時少しでも心の余裕が生まれてもらえたら幸いです。