お葬式 お役立ち辞典

お葬式 お役立ち辞典

葬儀・告別式の後は:出棺から火葬、埋葬までの流れと注意点 ~最後の見送りのために知っておきたいこと~

大切な方を亡くされた悲しみの中、葬儀の準備はわからないことだらけ。 特に、出棺から火葬、そして埋葬までの流れは、知らないことや疑問に思うことが多いのではないでしょうか?

この記事では、出棺から火葬、そして埋葬までの流れをわかりやすく解説します。 それぞれの場面での注意点やマナー、宗派ごとの違いなどもご紹介しますので、安心して故人を見送るためにお役立てください。

1.出棺

最後の対面

告別式が終わり、一般の会葬者が式場を後にすると、いよいよ出棺の準備が始まります。この最後の対面は、故人との最後の別れを告げる大切な時間です。

柩(ひつぎ)は祭壇から降ろされ、北枕に配置されます。その後、柩の蓋が開けられ、遺族や親しかった友人たちは、故人の安らかな顔に最後の別れを告げます。

【ポイント】

・別れ花 : 故人が好きだった花を棺に入れることができます。

・愛用品 : 写真や本や千羽鶴など、綺麗に燃えるものは入れることができます。一方で、金属やガラスなどの燃えにくいものは入れることはできません。

・最後の対面をする人 : 基本的には遺族に限られますが、故人と親しかった友人なども、希望があれば対面に加わることができます

釘打ち

最後の対面が終わると、柩の蓋を閉じ、釘打ちを行います。これは故人が無事に冥土へ旅立てるようにという願いを込めた儀式です。

【ポイント】

・釘を打つ人 : 故人と関係の深い人から順に、一人二回ずつ釘を打ちます。

・釘打ちに使われるもの : 三途の川の石を意味する小石が使われます。

・釘打ちの本数 : ほとんどの地域では、棺の頭の部分に一本だけ釘を打ちます。

・宗派による違い : 仏教の中には、釘打ちを行わない宗派もあります。事前に確認しておきましょう。

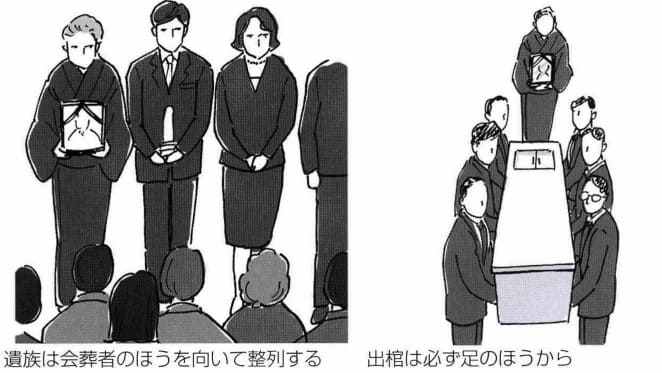

火葬場への移動

釘打ちが終わると、柩は霊柩車に乗せられ、火葬場へと向かいます。 柩は故人の足の方を先にして運び出され、喪主は位牌を、遺族代表は遺影を持って続きます。

出棺から火葬場への移動は、故人との最後の別れの道、そして新たな旅立ちを祝う道でもあります。

勝見陽一. “第1章葬儀を執り行う”. 最新版 葬儀・法要・相続の早わかり百科.東京,主婦と生活社,2007,p.71

【ポイント】

・火葬場へ持っていくもの

火葬許可証、位牌、遺影、骨壷(地域によっては火葬場で用意されている場合もあります)、お茶やお菓子などの軽食

・心づけ

霊柩車の運転手や火葬場(公営を除く)の係員に渡します。金額は地域や状況によって異なりますので、事前に確認しておきましょう。

・火葬場へ同行する人

遺族や故人と特に親しかった友人などが一般的です。

・車の並び順

霊柩車の後を喪主が乗った車が続き、その後ろに親族や友人・知人の車が続きます。

勝見陽一. “第1章 葬儀を執り行う”. 最新版 葬儀・法要・相続の早わかり百科.東京,主婦と生活社,2007,p.73

2.火葬

納めの式

火葬場に到着すると、柩は係員によって炉の前に安置されます。

ここで最後のお別れとして、棺の窓を開けて故人の顔を見ることができます。その後、納めの式が行われます。

【ポイント】

・火葬許可証を提出 : どなたに渡すかは葬儀社か火葬場に確認しましょう。

・納めの式の内容 : 僧侶による読経、喪主から順に焼香を行います。焼香の順番は、故人との関係が深い順です。

・僧侶がいない場合 : 火葬場によって、専属の僧侶が読経したり、葬儀社の係員の指示に従って焼香のみを行います。

・時間の配慮 : 火葬場が混み合っている場合は、式を簡潔にするように心がけましょう。

骨上げ

火葬が終了すると、遺骨を骨壷に納める「骨上げ」が行われます。これは、故人の身体を元の形に戻すという意味が込められた、厳粛な儀式です。

【ポイント】

・骨上げの方法 : 二人一組で、箸を使って骨を拾い、骨壷に納めます。

・骨を拾う順番 : 一般的には、足から頭に向かって拾っていきます。

・のど仏 : 故人と最も関係の深い人が最後に拾います。

・地域による違い : 関西は骨壷が小さいので、のど仏のみを拾う場合があります。

宗派による違い

禅宗系 : 収骨調経という儀式を行います。

浄土宗 : 骨箱の蓋に故人の法名などを書きます。

後飾り

骨上げが終わると、遺骨は白木の箱に入れられ、喪主に手渡されます。そして自宅または斎場に戻り、後飾りの祭壇に遺骨を安置します。

【ポイント】

・後飾りの祭壇 : 白い布をかけた小机や箱などを使い、2段または3段の祭壇を作ります。

・祭壇の位置 : 仏壇の前に、或いは仏壇が無ければ北または西に置きます。

・忌明けまで : 毎日灯明を灯し、焼香をして故人の冥福を祈ります。

・弔問客への対応 : 後飾りの祭壇で弔問客に応対します。

3.埋葬

埋葬許可証

火葬が終わり、遺骨を骨壷に納めたら、火葬場から埋葬許可証を受け取ります。

この埋葬許可証は、火葬の際に提出した火葬許可証に日付が入り、埋葬を行うために必要な書類です。

【ポイント】

・受け取り : 火葬が終わった後、火葬場から必ず受け取ってください。

・保管 : 埋葬するまで大切に保管してください。紛失すると、埋葬の手続きが遅れる可能性があります。

・提出先 : 埋葬を行う墓地または霊園に提出します。

・手続きの代行 : 葬儀社が火葬許可証申請手続きを代行した場合は、埋葬許可証の受け取りまで行います。

埋葬までの流れ

埋葬は一般的に四十九日法要の後に行われますが、地域や宗派によって異なります。埋葬までの流れは以下の通りです。

1.埋葬場所の決定 : 墓地や霊園を選び、埋葬の予約をします。

2.埋葬許可証の提出 : 埋葬場所の管理者に埋葬許可証を提出します。

3.納骨 : 遺骨を墓石に納めます。僧侶による読経や焼香が行われることもあります。

4.埋葬式の開催 : 親族や親しい友人を招き、埋葬式を行います。

【ポイント】

・埋葬場所の選び方 : 宗旨宗派、費用、交通の便などを考慮して選びましょう。

・納骨堂 : 墓石を建てる代わりに、遺骨を納める屋内施設もあります。

・散骨 : 自然に還ることを願って、遺骨を海や山に撒く方法もあります。

埋葬の注意点

埋葬には、いくつかの注意点があります。事前に確認し、スムーズに手続きを進められるようにしましょう。

・埋葬許可証の確認 : 火葬場が発行した埋葬許可証とは別に、独自の埋葬許可証が必要な埋葬場所もあります。

・埋葬方法の確認 : 埋葬方法が異なる墓地や霊園があります。事前に確認しておきましょう。

・費用 : 埋葬には、墓石の費用、永代使用料、管理費などがかかります。事前に見積もりを取り、予算に合わせて検討しましょう。

・宗教・宗派 : 特定の宗教・宗派の人のみを受け入れている墓地や霊園があります。

・法要 : 納骨式や一周忌・三回忌などの法要をどのように行うか、身内と事前に相談しておきましょう。

埋葬は冥福を祈る最後の儀式です。悔いのないよう、しっかりと準備を進めましょう。

4.宗教ごとの違い

仏式

・出棺 : 最後の対面、釘打ちなどを行います。

・火葬 : 納めの式、骨上げを行います。

・埋葬 : 四十九日法要の後、墓地などに埋葬します。

神式

・出棺 : 出棺祭を行います。

・火葬 : 炉前祭、骨上げを行います。

・埋葬 : 火葬後、その日のうちに埋葬するのが正式ですが、最近では仏式と同様に、一度自宅に持ち帰り、五十日祭の後に埋葬することもあります。

キリスト教式

・出棺 : 柩を先頭に退場するのが正式ですが、最近では仏式のように最後の対面を行うことも多いです。

・火葬 :

カトリック: 最後の祈り、聖歌の合唱などを行います。

プロテスタント: 賛美歌を歌い、聖書の言葉で祈りを捧げます。

・埋葬 : 特に決まりはありませんが、自宅に安置する際は、祈りを捧げることが一般的です。

宗旨宗派によって、儀式の内容や流れが異なります。事前に葬儀社や菩提寺、ご希望のお寺などに相談し、適切な対応を心がけましょう。

5.まとめ

この記事では、出棺から火葬、そして埋葬までの流れと、それぞれの場面での注意点について詳しく解説しました。 大切な方を亡くされた悲しみの中、葬儀の準備は心身ともに負担が大きいものです。

しかし、事前に流れやマナーを知っておくことで、少しでも安心して故人を見送ることができるのではないでしょうか。

この記事が、故人との最後の時間を大切に過ごしたいと願う皆様にとって、少しでもお役に立てれば幸いです。