お葬式 お役立ち辞典

お葬式 お役立ち辞典

精進落としとは:意味や流れ、マナーを徹底解説!

葬儀を終え、緊張が解けた後に行われる「精進落とし」。 「なんとなく聞いたことはあるけれど、詳しい意味やマナーは知らない……」という方も多いのではないでしょうか?

この記事では、精進落としの本来の意味や由来、現代における意味合い、具体的な流れやマナーまでを詳しく解説します。

悲しみの中にも、故人を偲び、感謝の気持ちを伝える大切な場である精進落としです。この記事を参考に、スムーズかつ心を込めて執り行えるようにしましょう。

1.精進落としとは?

1.1 本来の意味と由来

精進落としは、もともとは仏教の教えに基づいた風習です。

精進とは、仏教において、悟りを得るために修行を行うことを指します。 具体的には、肉や魚、お酒などの摂取を控え、欲望を抑える生活です。

葬儀における慣例としては、故人の冥福を祈り、遺族が心身を清めるために精進料理を食べる期間を設けていました。

そして、四十九日の忌明けに、精進料理から通常の食事に戻すことが「精進落とし」です。 これには、故人が無事にあの世へ旅立ち、成仏できたことを願うと共に感謝の気持ちを表す意味合いが込められています。

1.2 現代における意味合い

現代の慣例では、葬儀当日に精進落としが行なわれています。 これは、葬儀に携わった僧侶や世話役の方々へ労をねぎらい、感謝の気持ちを伝える場としての意味合いが強くなっています。

また、悲しみの中にも、故人を偲び思い出を語り合うことで、遺族が心の整理をつける機会にもなっています。

本来の意味合いとは少し変化していますが、故人を弔う気持ち、そして周囲の人への感謝の気持ちを伝えるという点では、共通していると言えるでしょう。

2.精進落としの流れ

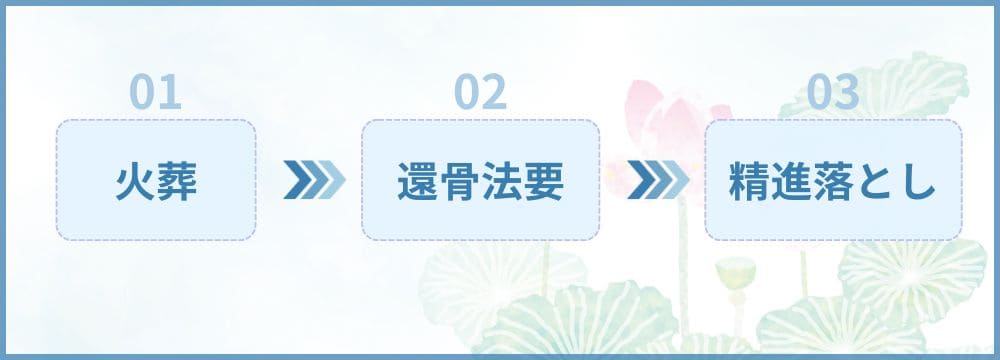

火葬が終わると、骨上げ→還骨法要→精進落としが行われます。

2.1 骨上げ

火葬から戻った遺骨を骨壺に納めることを「骨上げ」と呼びます。

火葬場で行います。箸を使って二人一組で収骨します。これは故人の身体を元の形に戻すという意味が込められています。

2.2 還骨法要(還骨勤行・安位諷経)

骨上げの後は還骨法要(かんこつほうよう)を行います。 骨壺を後飾り祭壇に置き、僧侶の読経のもと参列者全員で焼香を行い、故人の冥福を祈る儀式です。

宗派により還骨勤行(かんこつごんぎょう)や安位諷経(あんいふぎん)とも呼ばれます。 葬儀場や寺(または自宅)に戻ってから行いますが、火葬場で行う場合もあります。

2.3 精進落とし(仕上げ・お斎)

還骨法要が終わると、いよいよ精進落とし(仕上げやお斎と呼ぶ宗派もあります)の席に移ります。 本来は四十九日の忌明けに行うものですが、現在では葬儀当日に執り行われることが一般的です。

会場は、自宅や葬儀場、レストランなど様々ですが、仕出し料理を利用することが多くなっています。

精進落としは、故人を偲び、葬儀を手伝ってくれた方々への感謝の気持ちを伝える場です。堅苦しい雰囲気ではなく、和やかな雰囲気で行われることが多いです。

3.精進落としのマナー

3.1 服装

精進落としは、葬儀後の儀式ではありますが、依然として故人を偲ぶ場です。

服装は、派手な色や露出の多い服装は避け、落ち着いた色合いの服装を選びましょう。

具体的には、

・男性 : スーツやジャケットにネクタイ、ダークカラーのシャツ

・女性 : スーツやワンピース、アンサンブルなど

が一般的です。

平服で良いとされていても、清潔感のある服装を心がけましょう。

3.2 料理

精進落としでは、故人の冥福を祈り、これまでの労をねぎらう意味で食事が振る舞われます。 本来は、精進料理から通常の食事に戻すという意味合いがありましたが、現在では仕出し料理や会席料理などが一般的です。

【ポイント】

宗教や宗派に配慮する: 各宗教や宗派の考え方によって、避けるべき食材や料理があります。事前に確認しておきましょう。

故人の好きだったものを用意する: 故人が好きだった料理やお酒などを用意すれば、より一層思い出が蘇って語り合えるきっかけになります。

食事のマナーを守る: 音を立てずに食べる、箸使いに気を付けるなど、基本的なマナーを守りましょう。

3.3 挨拶

精進落としでは、開宴と閉宴のときに喪主か遺族代表が挨拶を行います。

開宴の挨拶

全員が席に着いたら、宴の前に挨拶をします。

【ポイント】

・お世話になったことへの感謝

葬儀に参列してくれた方々や、葬儀を手伝ってくれた方々へ感謝の気持ちを伝えます。

・お葬儀が滞りなく済んだことへの感謝

葬儀が無事に行われた安堵と感謝の気持ちを伝えます。

・故人の思い出話と膳を楽しんでほしい

精進落としの膳を、故人を偲びながら楽しく召し上がっていただきたいという気持ちを伝えます。

お挨拶が終わったら、喪主や遺族は席を回って酒を勧めたりしながら、丁寧にお礼の挨拶をします。

閉宴の挨拶

精進落としの宴はあまり長くならないように、1時間から1時間半くらいで切り上げます。

頃合いを見計らって、喪主が、改めてお礼の言葉を述べて、閉宴の挨拶をします。

また、納骨の予定などが決まっていれば、この日にお知らせします。

【ポイント】

・感謝の気持ち : 改めて参列者への感謝の気持ちを伝えます。

・今後の遺族への支援のお願い : 「今後も生前と変わらぬお付き合いを」といった気持ちを伝えても良いです。

・納骨などの連絡 : 納骨の日時や場所など、今後の予定を伝えます。

その他

・僧侶が同席する場合

最上座に案内し、献杯の前に法話などをお願いします。

・僧侶が同席しない場合

お食事を差し上げるべきところではございますが、取り込んでおりますので」と挨拶し、「御膳料」と「御車代」を包んで渡します。

・神式やキリスト教式の場合

仏式の精進落としのようなしきたりはありませんが、神式では直会、キリスト教式では茶菓などを振る舞うことがあります。

文例

開宴の挨拶

皆様、本日はご多忙の中、亡き〇〇のためにご会葬いただき、誠にありがとうございました。皆様のおかげをもちまして、本日滞りなく葬儀・告別式を執り行うことができました。心より御礼申し上げます。ささやかではございますが、お食事をご用意いたしましたので、故人を偲びながら、ごゆっくりお召し上がりください。

閉宴の挨拶

皆様、本日は誠にありがとうございました。お名残惜しいですが、皆様もお疲れのことと思いますので、この辺でお開きとさせていただきます。今後とも変わらぬご厚情を賜りますようお願い申し上げます。

これらの例文はあくまでも一例です。故人や遺族の気持ち、宗教や宗派に合わせて、言葉を選びましょう。

3.4 会話

精進落としは、故人を偲び、思い出を語り合う場でもあります。

思い出を語ると言えど、故人を悪く言うような話題や、下世話な話題は避け、故人の生前の良い思い出を語り合いましょう。

また、宗教や宗派によっては、避けるべき話題があります。事前に確認し、失礼のないように心がけましょう。

【ポイント】

・故人の思い出を語り合う : 故人の人柄やエピソードを語り合い、故人を偲びましょう。

・感謝の気持ちを伝える : 葬儀を手伝ってくれた方々へ感謝の気持ちを伝えましょう。

・宗教・宗派に配慮する : 宗教や宗派によって、避けるべき話題があります。事前に確認しておきましょう。

4.まとめ

この記事では、精進落としの意味や由来、現代における意味合い、具体的な流れやマナーについて詳しく解説しました。 精進落としは、故人を偲び、感謝の気持ちを伝える大切な場です。

この記事で紹介した内容を参考に、心を込めて精進落としを執り行い、故人との別れを穏やかなものにしてください。