お葬式 お役立ち辞典

お葬式 お役立ち辞典

四十九日法要:これで安心!四十九日法要までの準備と当日の流れを徹底解説

葬儀や初七日を終えて一段落……の次に待っているのは四十九日法要です。まだまだ悲しみが癒えなくても、準備はしなければなりません。 故人を偲び、感謝の気持ちを伝える四十九日法要は、ご遺族や親しい方々にとって大切な区切りの儀式です。

この記事では、四十九日法要の準備と当日の流れをわかりやすく解説します。

葬儀後の手続きや、法要当日のマナーについても触れていますので、安心して法要の準備を進めていただけるはずです。

1.四十九日法要とは?

四十九日法要とは、故人が亡くなってから49日目に行われる法要です。

仏教では、人が亡くなってから49日間は「中陰(ちゅういん)」と呼ばれ、故人の魂が次の生へと旅立つ準備期間と考えられています。 故人の冥福を祈り、この期間中7日ごとに遺族が法要を行います。

7回目にあたる最後の法要が「四十九日法要」で、故人が無事に成仏できるよう盛大に行う大切な儀式です。 また、この法要をもって喪が明け、遺族は日常生活に戻ることになります。

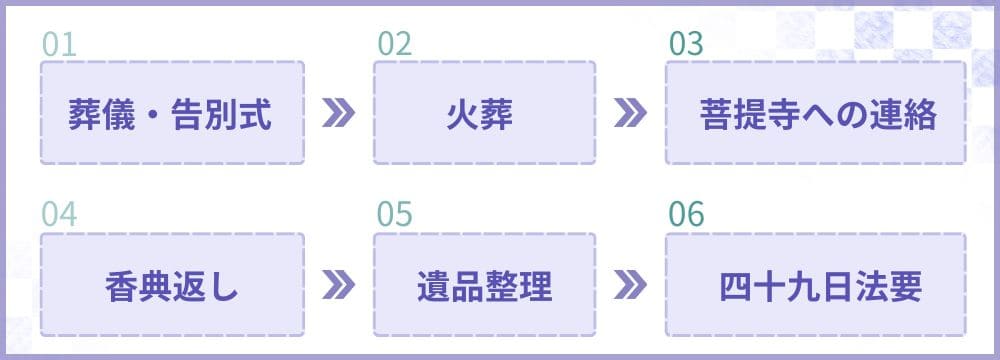

2.葬儀から四十九日までのスケジュール

葬儀から四十九日法要までの間には、いくつかの重要な儀式や手続きがあります。ここでは、主なスケジュールと、それぞれの時期に行うことをまとめます。

葬儀・告別式

故人が亡くなってから、通常2~3日以内に行われます。葬儀は、僧侶による読経や焼香、弔辞などが行われる宗教的な儀式です。 告別式は宗教的儀式ではなく、参列者全員が故人との最後のお別れをするための式です。

火葬

葬儀・告別式の後に、火葬場で行われます。火葬許可証が必要となります。火葬後、遺族と参列者で骨上げを行い、遺骨を骨壺に納めます。

菩提寺への連絡

葬儀後、速やかに菩提寺に連絡し、四十九日法要の日取りを相談します。 菩提寺の曽呂に葬儀も依頼するのであれば、一緒に法要の日程も押さえるとスムーズです。菩提寺がない場合は、葬儀社に相談して紹介してもらうことも可能です。

香典返し

四十九日法要までに、香典返しを準備します。香典返しの品物には、お茶やお菓子、カタログギフトなどが一般的です。

遺品整理

四十九日法要までに、遺品の整理を進めます。遺言書がある場合は、その内容に従って財産の分配を行います。

四十九日法要

故人が亡くなってから49日目に行われます。僧侶による読経や焼香、会食などが行われます。

このスケジュールはあくまで一般的なものであり、地域や宗派によって異なる場合があります。 葬儀社や納骨するお寺(以降お寺)に相談し、具体的なスケジュールを確認するようにしましょう。

3.四十九日法要の準備

四十九日法要の準備は、葬儀後すぐに取り掛かる必要があります。 ここでは、場所、僧侶への連絡、参列者への連絡、当日の流れといった、四十九日法要の準備について詳しく解説します。

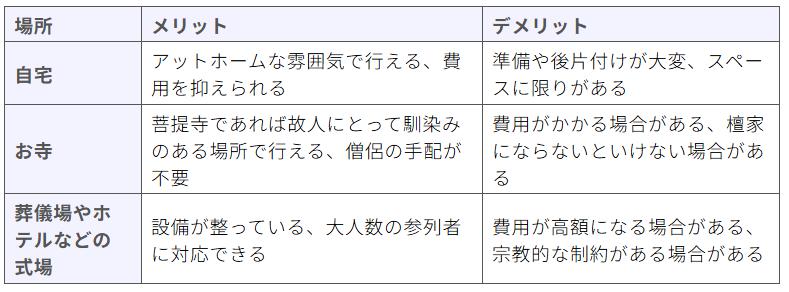

場所

四十九日法要の場所は、主に以下の3つの選択肢があります。

・1.自宅

・2.お寺

・3.葬儀場やホテルなどの式場

それぞれのメリットとデメリットを考慮して、場所を決定しましょう。

最近では、自宅で行うケースは減少し、お寺や葬儀場などで行うケースが増えています。

僧侶への連絡

菩提寺がある場合は、葬儀後すぐに連絡し、四十九日法要の日取りを相談しましょう。菩提寺がない場合は、葬儀社に紹介してもらうよう相談するのがおすすめです。

僧侶に連絡する際には、以下の点を確認しておきましょう。

・法要の日時と場所

・法要の内容 (読経、法話など)

・お布施の金額

参列者への連絡

四十九日法要を行うことが決まったら、参列者に連絡します。連絡方法は、電話、手紙、はがきなど、状況に合わせて選びましょう。

案内状を送る場合は、以下の内容を記載します。

・故人の氏名

・法要の日時と場所

・喪主の氏名と連絡先

・出欠の確認 (返信用はがきなどを同封する)

・平服での参加 を希望する場合は、その旨を記載する

当日の流れ

四十九日法要当日の流れは、一般的に以下のようになります。

1.受付 : 参列者は受付で芳名帳に記帳し、香典を納めます。

2.開式の辞 : 僧侶が入場し、開式の辞を述べます。

3.読経 : 僧侶が読経を行います。

4.焼香 : 喪主から順に、参列者が焼香を行います。

5.法話 : 僧侶が法話を行います。(省略される場合もあります)

6.閉式の辞 : 僧侶が閉式の辞を述べます。

7.墓参 : 墓地がある場合は、墓参を行います。

8.会食 : 場所を移して、会食を行います。(省略される場合もあります)

この流れはあくまで一般的なものであり、宗派や地域によって異なる場合があります。事前に葬儀社やお寺に確認しておきましょう。

4.法要当日のマナー

四十九日法要は、故人を偲び、冥福を祈る大切な儀式です。 ここでは、服装、持ち物、焼香の作法といった、法要当日に気をつけたいマナーについて詳しく解説します。

服装

四十九日法要は、喪が明ける儀式でもあります。そのため、服装は葬儀・告別式に参列したときよりも少し軽めの服装でも問題ありません。

男性の場合

・スーツ : 黒や紺、グレーなど、地味な色のスーツを着用します。

・ワイシャツ : 白のワイシャツを着用します。

・ネクタイ : 黒や紺、グレーなど、地味な色のネクタイを着用します。

・靴下 : 黒の靴下を着用します。

・靴 : 黒の革靴を着用します。

女性の場合

・ブラックフォーマル : 黒のワンピースやアンサンブルを着用します。

・スーツ : 黒や紺、グレーなど、地味な色のスーツを着用します。

・ブラウス : 白のブラウスを着用します。

・ストッキング : 黒または肌色のストッキングを着用します。

・靴 : 黒のパンプスを着用します。

その他

・アクセサリー : 結婚指輪以外のアクセサリーは、パールのみ可とされています。

・髪型 : 清潔感のある髪型を心がけましょう。

・化粧 : ナチュラルメイクを心がけましょう。

持ち物

四十九日法要に持参するものは、以下の通りです。

・数珠 : 仏式の法要には、必ず持参しましょう。

・香典 : 表書きは「御仏前」または「御佛前」とします。

・袱紗(ふくさ) : 香典を包むために使用します。

・念珠入れ : 数珠をしまう袋です。

・ハンカチ : 涙を拭いたり、手を清めたりする際に使用します。

焼香の作法

焼香の作法は宗派によって異なりますが、ここでは一般的な焼香の作法を紹介します。

1.遺族に一礼 : 霊前の手前で遺族に一礼します。

2.抹香を摘む : 右手の親指、人差し指、中指の3本で抹香を少量摘みます。

3.抹香を額の高さまで上げる : 摘んだ抹香を額の高さまで静かに上げます。

4.抹香を香炉に入れる : 抹香を静かに香炉に入れます。

5.合掌 : 合掌し、故人の冥福を祈ります。

6.遺族に一礼 : 最後に遺族に一礼して席に戻ります。

焼香の回数は、宗派や地域によって異なります。回数を間違えても失礼にはあたりませんので、周りの人に合わせて行いましょう。

その他のマナー

・時間厳守 : 法要の開始時間には遅れないようにしましょう。

・私語厳禁 : 法要中は私語を慎み、静かに故人を偲びましょう。

・携帯電話の電源はオフ : 携帯電話の電源はオフにするか、マナーモードに設定しましょう。

・食事のマナー : 会食がある場合は、食事のマナーを守りましょう。

5.まとめ

四十九日法要は、故人を偲び、冥福を祈る大切な儀式です。また、忌明けを迎える節目の日でもあります。 葬儀後の慌ただしい期間ではありますが、故人を偲ぶ気持ちを持って、心を込めて準備を進めましょう。

この記事で紹介した準備と当日の流れを参考にすれば、滞りなく法要を進めることができるはずです。

しかし、地域や宗派によって異なる部分もありますので、不明な点があれば葬儀社やお寺に相談しましょう。