お葬式 お役立ち辞典

お葬式 お役立ち辞典

訃報:誰に?いつ?どのように伝える?訃報連絡のマナーと文例集

目次

身内が亡くなったら必ずやらなければならない訃報連絡。生前関わった方へ伝えるのですが、「優先順位は?」「どんな言葉を選べばいいの?」と非日常の事態に戸惑うことばかりですよね。

この記事では、そんなあなたの不安を解消するため、訃報連絡のマナーを徹底解説します。 連絡手段別の注意点から、シーン別の文例集まで、これを読めばもう迷うことはないでしょう。

1.訃報連絡の基本|誰に?いつ?何を伝える?

訃報連絡の基本として、誰に・いつ・どんな情報を伝えるべきかを解説します。

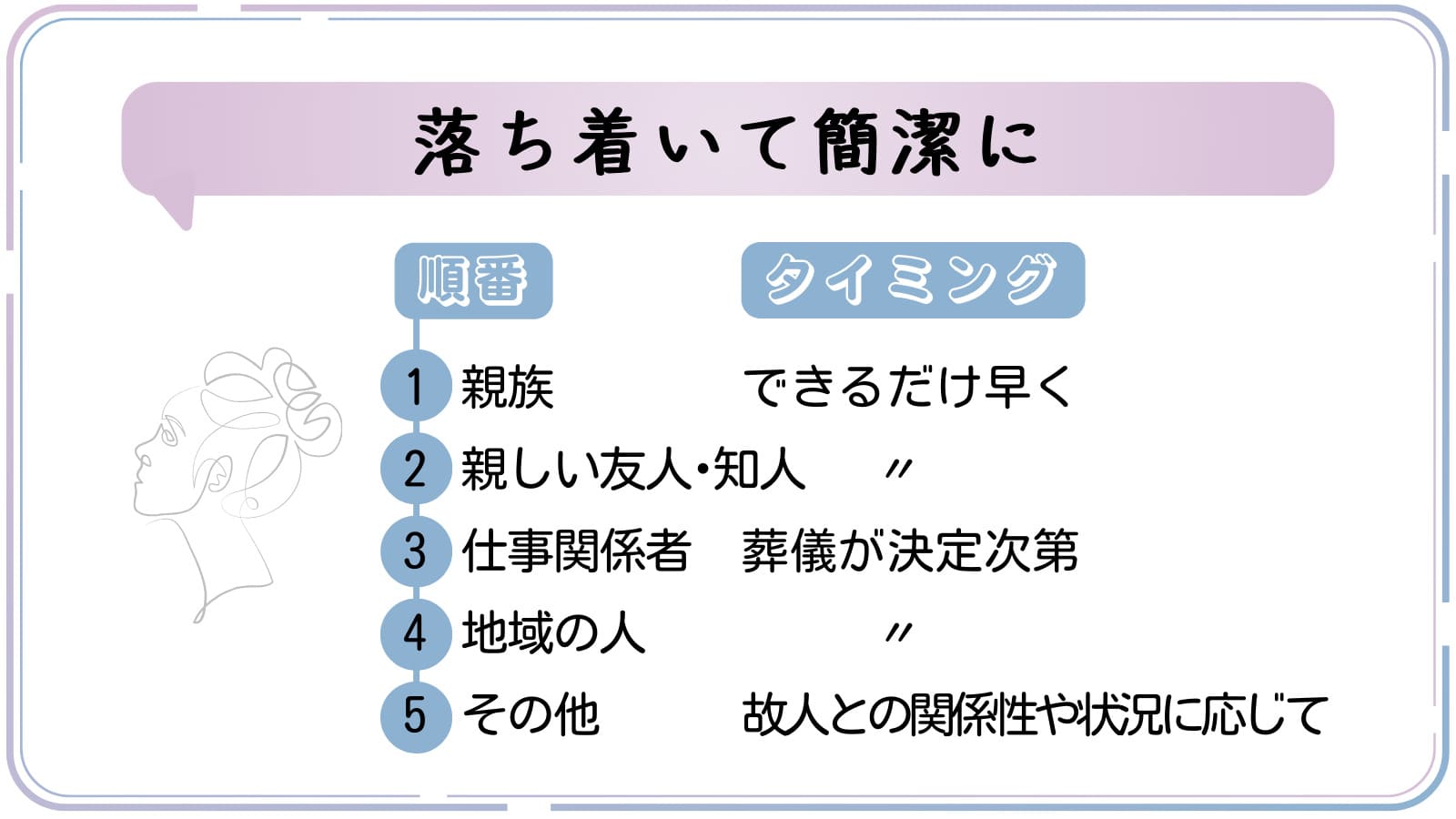

連絡すべき相手は?範囲と優先順位

連絡をする相手と優先順位の基本以下の通りです。

・親族 : 配偶者、子、親、兄弟姉妹、祖父母、叔父叔母、いとこなど

・友人・知人 : 特に親しかった友人や知人

・勤務先・仕事関係者 : 上司、同僚、取引先など

・近隣住民・地域の方々 : 町内会長、自治会長など

・その他 : 学校関係者、習い事の先生、趣味の仲間など

故人との関係性や状況によって順番を柔軟に変えても構いません。

ベストなタイミングは?

連絡するタイミングは相手よって異なります。

・親族や親しい友人・知人 : できるだけ早く連絡します。

・勤務先・仕事関係者 : 葬儀の日程や形式が決まってから連絡するのが一般的です。

・近隣住民・地域の方々 : 葬儀の日程が決まってから、回覧板や掲示板などで知らせることが多いです。

・その他 : 故人との関係性や状況に応じて連絡しましょう。

故人が生前に「もしもの時は、すぐに知らせてほしい」と言っていた人には、できるだけ早く連絡しましょう。

伝えるべき情報は?必須項目と伝え方のポイント

忌み言葉(いみことば)を使わずに、以下の項目を伝えます。

・故人の氏名

・死亡日時

・死因(必ずしも伝える必要はなく、「病気で」「事故で」にとどめてもよい)

・葬儀・告別式の日程・場所・形式(決まっている場合)

・喪主の氏名と連絡先

・その他(香典・供花・弔電の辞退など)

忌み言葉とは、その場にふさわしくない言葉を指します。

弔事においては、重ね言葉(不幸が重なることを連想させる言葉)や不吉な言葉です。

例えば「再び」「続いて」「度々」「重ね重ね」「4(死)」「消える」が挙げられます。

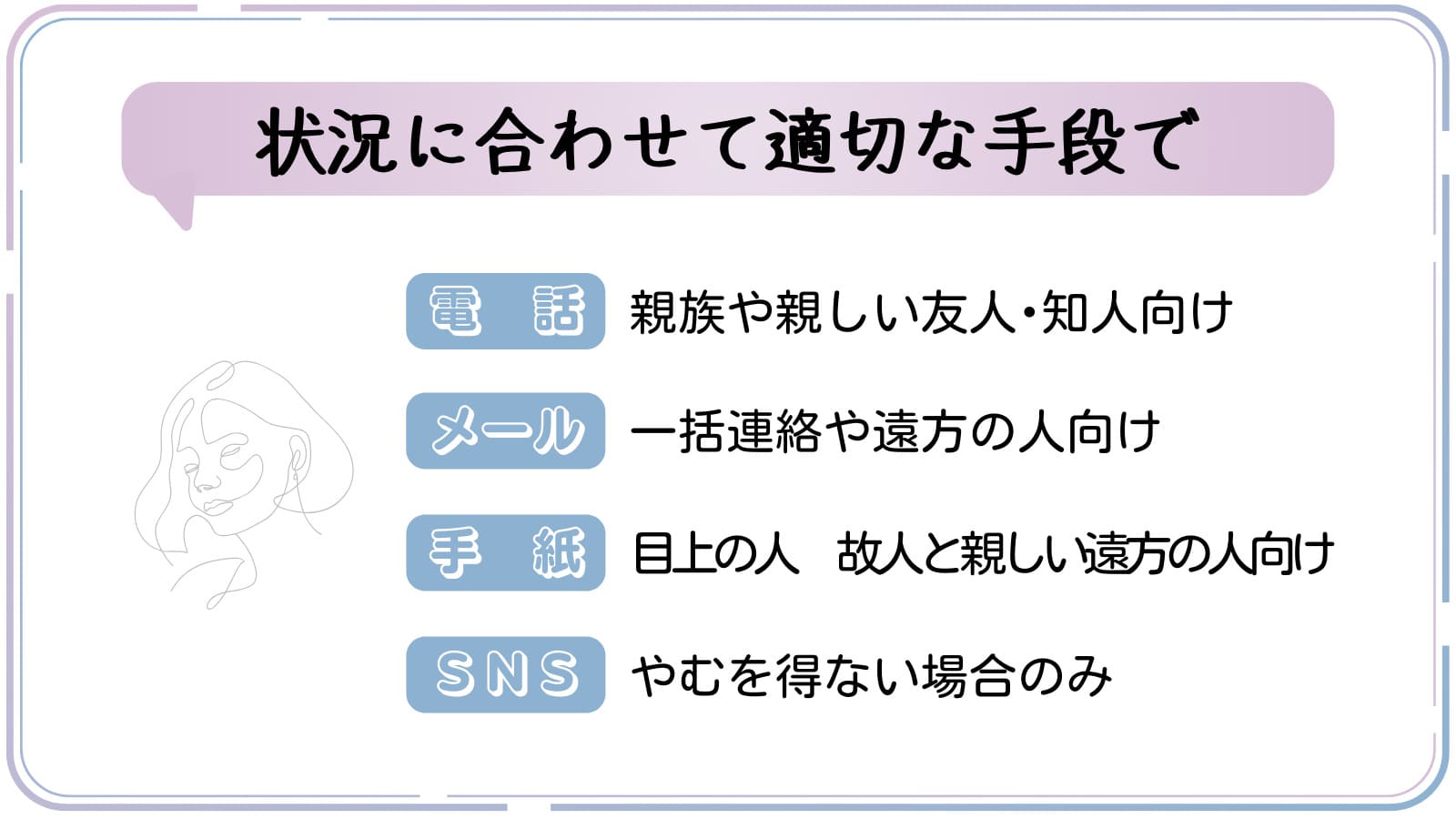

2.連絡手段別|これで失礼なし!訃報連絡のマナーと注意点

訃報連絡の手段は、電話、メール、手紙、SNSなど様々です。 それぞれの手段によってマナーや注意点が異なりますので、状況に合わせて適切な手段を選びましょう。

電話:直接伝える際の言葉遣いや注意点

電話は最も早く直接伝えられる手段です。特に、親族や親しい友人・知人に適しています。

言葉遣い

・丁寧な言葉で話す

親しい間柄であっても、丁寧な言葉遣いを心掛けましょう。

・忌み言葉を使わない

重ね言葉や不吉な言葉は避けましょう。

・ゆっくりと、はっきりとした口調で話す

動揺しているかもしれませんが、落ち着いて、ゆっくりと話すように心掛けましょう。

・最初に名乗る

「〇〇(自分の名前)ですが、突然のご連絡で大変申し訳ありません」など、最初に自分の名前を伝えましょう。

注意点

・早朝や深夜の連絡は避ける

相手の状況を考慮し、適切な時間帯に連絡しましょう。

・長電話にならないように注意する

用件を簡潔に伝え、長電話にならないように気を付けましょう。

・電話に出なかった場合

留守番電話にメッセージを残すか、時間を改めてかけ直しましょう。

メール:件名や文面作成のコツ、例文付き

メールは、複数の相手に同時に連絡する場合や、遠方の人に連絡する場合に便利です。

件名

・一般メールの場合

【訃報】から始め、故人の氏名と続柄を記載します。

例)【訃報】〇〇(故人の氏名)儀(続柄)

・社用メールの場合

社内規定に従って作成します。

文面作成のコツ

・時候の挨拶は不要

訃報連絡では、時候の挨拶は省略します。

・最初に故人の氏名と死亡日時

「〇〇(故人の氏名)が、〇年〇月〇日に永眠いたしました」

・死因

必ずしも伝える必要はありません。

・葬儀・告別式の日程・場所・形式

決まっている場合は、必ず伝えましょう。

・喪主の氏名と連絡先

必ず記載しましょう。

・香典・供花・弔電の辞退

辞退する場合は、その旨を記載しましょう。

・返信不要の旨を伝える

「ご返信は不要です」「お気遣いなさらないでください」と添え、相手に負担をかけないようにしましょう。

・句読点を使わない

理由は諸説ありますが、「葬儀が滞りなく進むように」という意味を込めて、一般的には使わないのがマナーです。

例文

件名:【訃報】〇〇〇〇儀(父)

本文:

〇〇(自分の氏名)です

突然のご連絡で大変恐縮ですが 父〇〇〇〇が〇年〇月〇日に永眠いたしました

ここに生前のご厚情に深く感謝いたしますとともに 謹んでご通知申し上げます

葬儀につきましては 下記の通り執り行います

日時:〇年〇月〇日 〇時~

場所:〇〇斎場

喪主:〇〇(喪主の氏名)

連絡先:〇〇(喪主の連絡先)

なお ご香典・ご供花・ご供物の儀は ご辞退申し上げます

ご多忙中とは存じますが ご参列賜りますようお願い申し上げます

手紙:時候の挨拶や書き出し、結びの言葉

手紙は、目上の方や、故人と親しかったけれど遠方に住んでいる方への連絡に適しています。

書き出し

・時候の挨拶は不要 : 訃報連絡では時候の挨拶は省略します。

・「拝啓」で始める

本文

・メールと同様の内容を記載する

故人の氏名、死亡日時、葬儀・告別式の日程・場所・形式、喪主の氏名と連絡先などを記載します。

結びの言葉

・「敬具」で結ぶ

SNS:利用する際の注意点とマナー

SNSでの訃報連絡は、基本的にマナー違反とされています。

しかし、どうしてもSNSで連絡しなければならない場合は、以下の点に注意しましょう。

・公開範囲を限定する : 親しい友人・知人のみに限定して情報を公開しましょう。

・個人的にメッセージを送る : 不特定多数の人が見る投稿ではなく、個別にメッセージを送るようにしましょう。

まとめ

相手との関係性や状況から臨機応変に選びましょう。 どの手段であっても、丁寧な言葉遣いを心掛け、故人への想いを込めて伝えることが大切です。

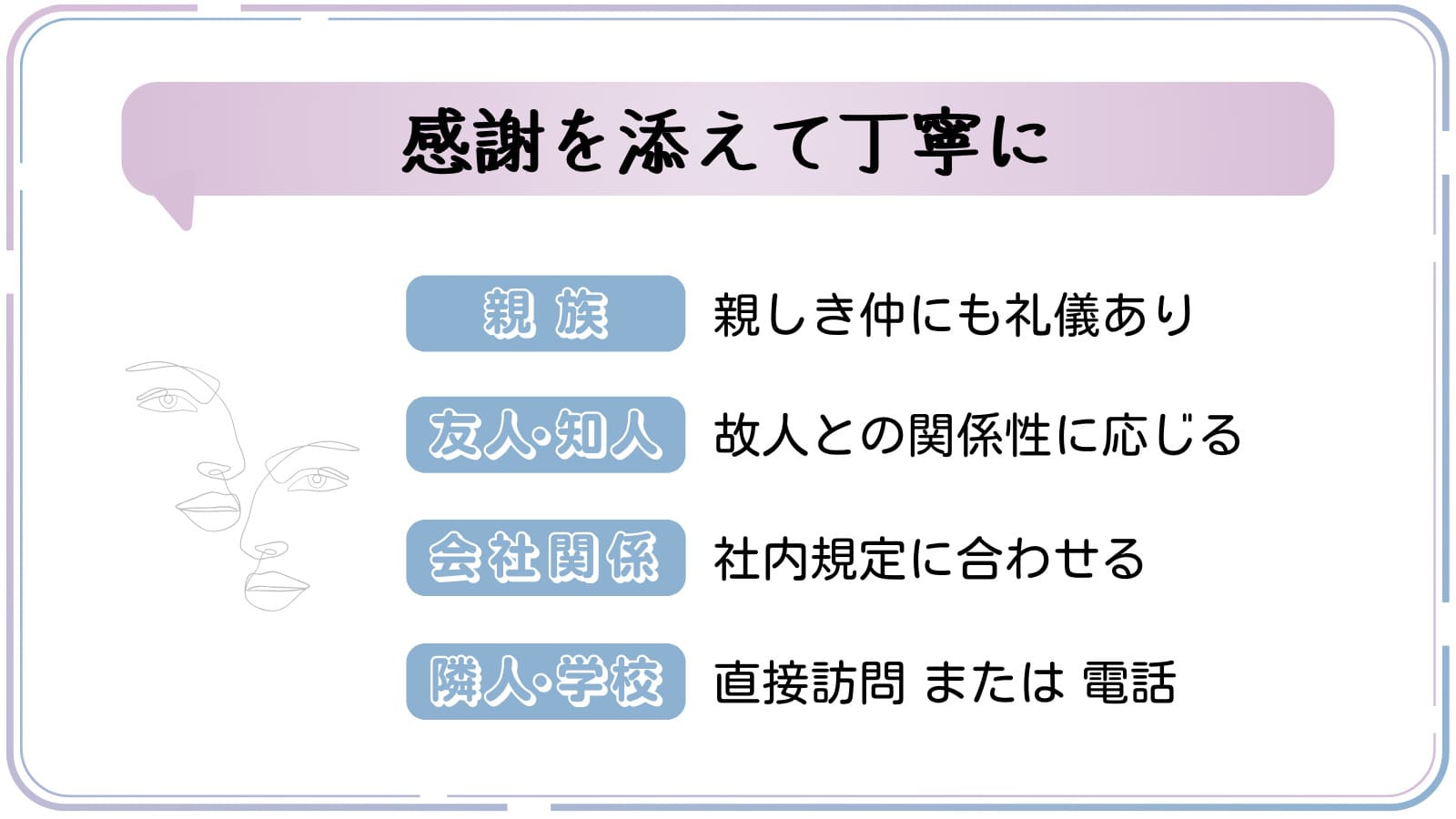

3.シーン別|すぐに使える!訃報連絡の例文集

誰に伝えるかによって言葉遣いや内容を変えて構いません。 ここでは、親族、友人・知人、会社関係者、その他のケースに分けて、すぐに使える文例をご紹介します。

親族に伝える場合:親しい間柄でも失礼のない言葉遣い

親族であっても、丁寧な言葉遣いを心掛けましょう。

【電話での例文】

「〇〇(自分の名前)です。突然のご連絡で大変申し訳ありませんが、〇〇(故人の名前)が〇月〇日に永眠いたしました。

ご生前のご厚情に深く感謝いたしますとともに、謹んでご通知申し上げます。」

【メールでの例文】

件名:【訃報】〇〇〇〇儀(続柄)

本文:

〇〇(自分の名前)です

突然のご連絡で大変恐縮ですが 〇〇(故人の名前)が〇月〇日に永眠いたしました

ここに生前のご厚情に深く感謝いたしますとともに 謹んでご通知申し上げます

葬儀につきましては 下記の通り執り行います

日時:〇年〇月〇日 〇時~

場所:〇〇斎場

喪主:〇〇(喪主の氏名)

連絡先:〇〇(喪主の連絡先)

なお ご香典・ご供花・ご供物の儀は ご辞退申し上げます

ご多忙中とは存じますが ご参列賜りますようお願い申し上げます

友人・知人に伝える場合:故人との関係性に応じた例文

友人・知人への連絡は、故人との関係性によって言葉遣いや内容を調整しましょう。

【親しい友人への電話の例文】

「〇〇(自分の名前)だけど、〇〇(故人の名前)が亡くなったんだ。

突然のことで、まだ信じられない気持ちなんだけど…。葬儀の日程が決まったらまた連絡するね。」

【知人へのメールの例文】

件名:〇〇(故人の名前)のこと

本文:

〇〇(自分の名前)です

突然のご連絡で大変恐縮ですが 〇〇(故人の名前)が〇月〇日に永眠いたしました

生前のご厚情に深く感謝いたしますとともに 謹んでご通知申し上げます

葬儀につきましては 下記の通り執り行います

日時:〇年〇月〇日 〇時~

場所:〇〇斎場

喪主:〇〇(喪主の氏名)

連絡先:〇〇(喪主の連絡先)

ご多忙中とは存じますが ご参列賜りますようお願い申し上げます

会社関係者への連絡:社内規定に合わせた連絡方法

会社関係者への連絡は、社内規定に従って行いましょう。一般的には、上司や人事担当者を通じて連絡するのが適切です。

【上司へのメールの例文】

件名:〇〇(故人の名前)の訃報について 本文: 〇〇(自分の名前)です。 突然のご連絡で大変恐縮ですが、〇月〇日に〇〇(故人の名前)が永眠いたしました。つきましては、葬儀に参列させていただきたく、〇月〇日から〇月〇日まで休暇をいただきたいと存じます。 なお、葬儀の日程・場所等の詳細につきましては、改めてご連絡させていただきます。

その他のケース:隣人や学校関係者への連絡

隣人や学校関係者への連絡は、直接訪問するか、電話で伝えるのが一般的です。

【隣人への電話の例文】

「〇〇(自分の名前)です。実は、先日、〇〇(故人の名前)が亡くなりまして…。突然のことで、ご近所へのご挨拶が遅れてしまい、申し訳ありません。」

【学校関係者への電話の例文】

「〇〇(自分の名前)と申します。〇〇(故人の名前)の保護者ですが、〇〇が〇月〇日に亡くなりました。

つきましては、〇〇(故人の名前)のクラス担任の先生とお話しさせていただきたいのですが…」

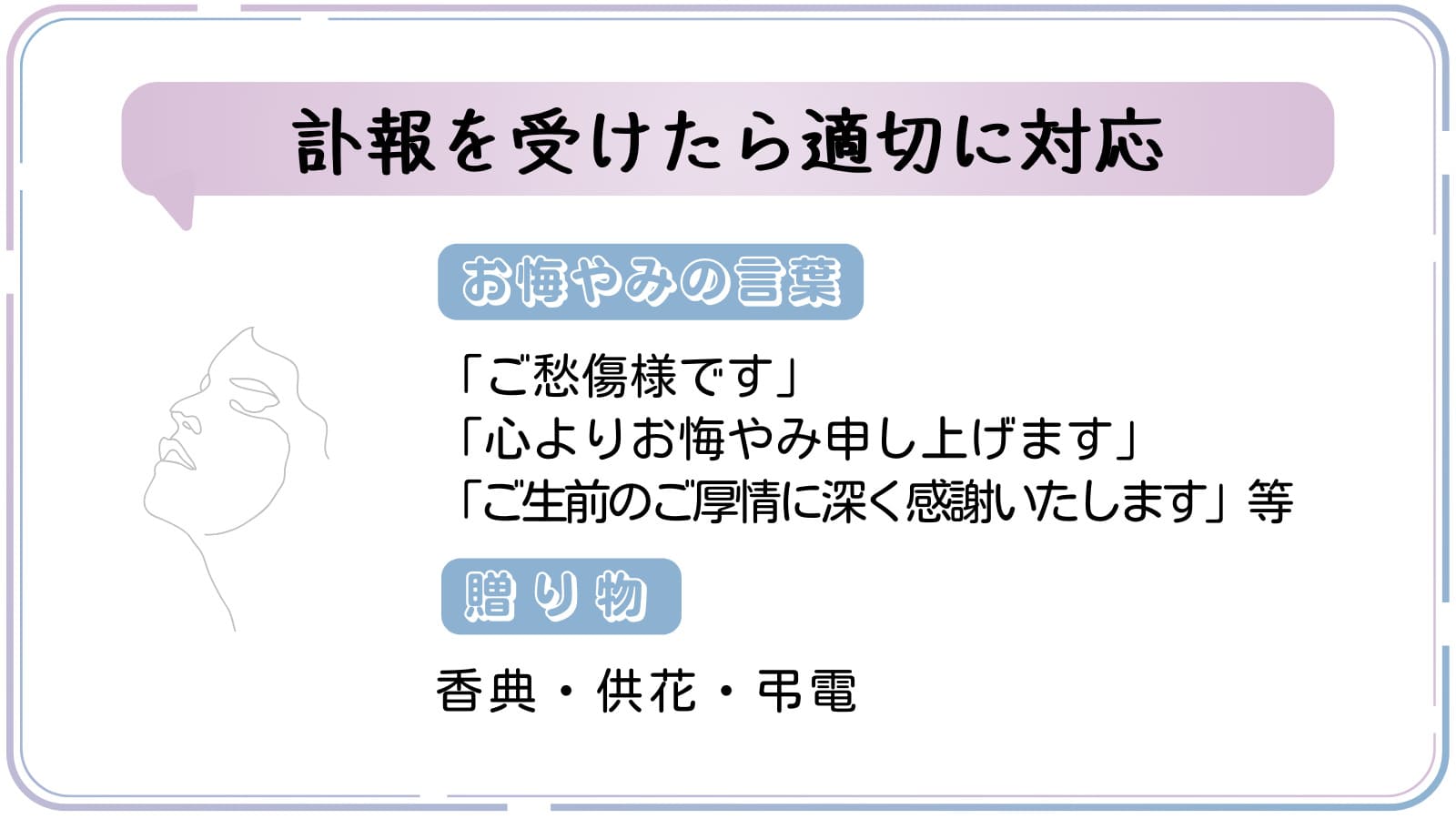

4.訃報を受け取った側も知っておきたい|お悔やみのマナー

訃報を受け取った側にも、知っておきたい適切な対応があります。 ここでは、お悔やみの言葉、香典・供花・弔電、返信についてのマナーを解説します。

お悔やみの言葉:かけるべき言葉と避けるべき言葉

・かけるべき言葉 : 「ご愁傷様です」「心よりお悔やみ申し上げます」「ご生前のご厚情に深く感謝いたします」など

・避けるべき言葉 : 「お気の毒に」「まだお若いのに」「時間が解決してくれますよ」など、遺族の気持ちを傷つける可能性のある言葉は避けましょう。

香典・供花・弔電:基本的なマナーと注意点

・香典 : 金額は故人との関係性や地域によって異なります。表書きは「御霊前」「御仏前」「御香料」など、宗教・宗派によって使い分けましょう。

・供花 : 白や淡い色の花を選び、派手な色の花や香りの強い花は避けましょう。

・弔電 : 葬儀に参列できない場合は、弔電を送りましょう。宛名は喪主にするのが一般的です。

返信:お礼状の書き方や返信不要の場合の対応

・お礼状 : 香典や供花、弔電を受け取った場合は、後日お礼状を送りましょう。

・返信不要の場合 : 訃報連絡で「ご返信は不要です」と記載されている場合は、返信する必要はありません。

5.まとめ

訃報連絡は、身内が亡くなったことをお知らせすることです。

この記事では、その基本知識やマナーからすぐに使えるシーン別文例まで、幅広く解説しました。

訃報連絡のポイント

・誰に連絡すべきか、連絡するタイミング、伝えるべき情報を整理する

事前に緊急連絡先リストを作成しておくことも有効です。

・連絡手段によってマナーや注意点が異なることを理解し、状況に合わせて適切な手段を選ぶ。

・シーン別の例文を参考に、自分の言葉で故人への想いを伝える。

・訃報を受け取った側も、お悔やみの言葉や香典、供花、弔電などで遺族の心に寄り添う。

非日常のことで戸惑うことも多いと思いますが、この記事を参考に、故人への想いを込めて大切な方々へお知らせできることを願っています。

今まさに直面している方へ。悲しみと不慣れなことでお疲れでしょう。どうぞご自愛ください。